本書は、国語辞典『言海』の編者である大槻文彦の生涯を描いた評伝である。国語辞典と言えば、2011年に、国語辞典の編集に携わる人々を描いた三浦しをんの小説「舟を編む」がヒットし、その後映画化・アニメ化もされた。また2018年には広辞苑第七版が刊行され、新語として取り込まれた項目や、語釈の誤りが報道やネットで取り沙汰されるなど、日本人にとって国語辞典は何かと関心の的である。

しかしながら、『言葉の海へ』第一章に描かれた、芝紅葉館での『言海』出版祝賀会の様子は、「関心の的」という言葉では済まされない、異様な政治的緊迫感を漂わせている。なによりその出席者の顔ぶれが、今日の目から見れば奇妙である。伊藤博文、勝安房(海舟)、榎本武揚、谷干城、加藤弘之、物集高見、伊達宗敦、松平正直その他、歴史の教科書を賑わせる幕末・明治の元勲が賑々しく列席している(その顔ぶれは、薩長系というよりは旧幕臣、藩侯系に偏るのではあるが)。何故に、一辞書の刊行祝賀会がかくも政治的な色彩を帯びるのか、その意味は、幕末・維新史を生き抜いた大槻文彦の生涯を追っていく中で明かされていくのであるが、ここでは国語史、言語生活史の観点から若干の補足をしておこう。

まず、『言海』がどのような辞書であるか、改めて確認しておく。初版は四分冊であり、第一冊は明治22(1889)年5月、第二冊は同年10月、第三冊は明治23(1890)年5月、第四冊は明治24(1891)年4月に刊行された。構成は、「序」(西村茂樹による漢文序)、「本書編纂ノ大意」「語法指南(日本文法摘録)」「凡例」「索引指南」「(辞書本体)」「言海採収語 類別表」「ことばのうみ の おくがき」「正誤表」「奥付」となっている。

辞書本体は1110頁、収録語数3万9103語である。今日の目から見て、国語辞典としては決して大部のものではない(中辞典である『広辞苑』は約25万語、小辞典である『新潮国語辞典』は14万500語収録)。また近代的な国語辞典としても初のものではないが、辞書記述の基本となる文法記述が強固であること、語彙採録の方針や語釈の方針の一貫性、語釈の質の高いこと等の点において抜きん出ており、その後長らく国語辞典の範として高く評価されてきた。これをほぼ大槻文彦一人の手で成し遂げたことについてはまったく驚嘆のほかなく、その過程の艱難辛苦の様子は本書『言葉の海へ』をお読みいただければ明らかとなろう。

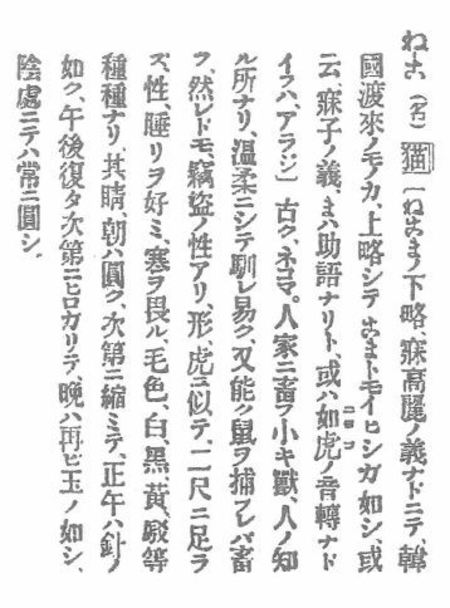

参考までに、本文にも取られている「ねこ」の項目の図版を掲げておく(国会図書館蔵本)が、ここからいろいろのことに気づかれるであろう。

まず「ねこ」の「こ」の字は現在使われない変体仮名であり、語釈は漢字片仮名交じりの文語体である。「本書編纂ノ大意」に、本辞書は「普通語の辞書」であると謳われているが、普通語とは当時の感覚で言えば文語体の書き言葉の語彙であり、話し言葉でも口語体の文章でもない。この時代には、定まった仮名字体も未だ通行しておらず、また文語体と口語体の区別も定まっていなかったし、そもそも標準語という概念も固まっていなかった。大槻文彦以前には、辞書記述の際に拠るべき文法すらなかったのである。ここで、明治の国語改革の歴史についてふり返っておこう。

明治より前は、「国語」と言えば大概は「くにことば」であり、これは藩ごとの方言を指した。日本全土で共通する話し言葉は存在せず、士農工商の身分ごとに、また地域ごとに大きく異なる言葉が話されていた。また書き言葉としては、候体、純粋漢文体、漢文訓読体、雅文体等が用途ごとに使い分けられており、日常の文章は基本的に行書で記され、今日に言う変体仮名(「あ」なら「あ」の仮名に複数の字母が存在する)が普通に使われていた。明治を迎えて、日本が近代的な「国民国家」になろうとしたとき、欧米諸国の状況に鑑みて、この言語状況の標準化の急務であることが政府や知識人(主として、大槻文彦のような旧武士階級の士族層)に認識されたのである。なぜならば、国語の標準化は行政・司法、産業、軍備、そしてこれらを支える教育の根幹をなす点で、近代化の言わば「米」であり「燃料」であったからである。

近代国家としてあり得べき国語を構築するための諸問題、すなわち「国語問題」は、概ね次のような諸相に分けて考えられる。すなわち「文字・表記の改革」、「文法と文体(文語文)の整備」、「言文一致」、「(話し言葉としての)標準語の確立」である。「文字・表記の改革」には、仮名字体・漢字字体の標準化、仮名遣い、教育や公文書等における漢字制限、句読法の確立等が含まれる。仮名字体について言えば、明治33(1900)年に改正された小学校令で今日通行の字体が定められた。行書・草書ではなく楷書を用い、仮名も連綿体ではなく分かち書きすることを標準とするようになったのは、活版印刷が広く行われるようになったことの反映でもある。「言文一致」について言えば、明治初年からその必要性が叫ばれていたが、実際の文体が固まるのはずっと後のことで、初の言文一致体の小説「浮雲」(二葉亭四迷)が刊行されたのは明治20(1887)年であり、ようやく言文一致体が広まりだしたのは明治30年代のことと言われる(「標準語」問題については、新潮文庫の井上ひさし『新版 國語元年』およびその解説がよい手引きとなる)。

『言海』が果たした国語問題への貢献は、「文法と文体の整備」という点に求められるであろう。「普通語の辞書」であるということは、ここに所載の語彙を用いて書かれる文章が当時における、行政、報道、教育、学術等の実用に用いられる標準的な文章(後に「普通文」と呼ばれる)であることを示すのであり、また語彙を分類する上での文法と辞書がセットで提供された点はさらに重要である。『言海』の「本書編纂ノ大意」に精しいが、当時利用可能な文法書といえば、江戸時代の国学者が作った、主に歌作や古典読解のための部分的な研究書か、アストンやチェンバレンといった外国人の編纂になる英文の文法書があるくらいで、日本語で書かれた本格的で網羅的な文法書は存在しなかったのである。大槻文彦は、西洋式の文典の骨組みに、日本語独特の動詞活用論や、西洋語にはない「てにをは」の理論を国学流の研究から巧みに組み入れて、実用的な文法体系を作り上げた。これは『言海』に「語法指南」として取り込まれているが、後に独立した『広日本文典』および『同 別記』として刊行される(明治30〔1897〕年)。日本語文法の本格的な研究はその後、山田孝雄、松下大三郎、橋本進吉、時枝誠記といった大家によって精密化されていくが、「語法指南」および『広日本文典』はそれらの研究の基盤をなしている。

以上に見てきたように、大槻文彦という個人が驚くべき集中力と完成度を持って『言海』や『広日本文典』(「語法指南」)を作り上げることが出来たのは、洋学の家に生まれて西洋の文物や学問をいち早く理解し、あるべき日本と日本語の近代化の方向性を鋭く見通し、それに形を与えることができる資質を受け継いだということに他ならない。「大槻一族というパターナリズムと、奥羽というリージョナリズムと、日本というナショナリズムが、洋学という西欧合理主義に補強されながら、ひとつになっていた。」(本書172頁)とはまさに高田宏氏の慧眼である。

(平成30年2月、大阪大学教授・日本語学者)