日本のデザイン、イラスト、マンガにおける表現領域の拡大が国際的に注目を集めているのは言うまでもないが、これは取り立てて近年に始まったものではない。日本の美術史を紐解けば、これら造形美は古来より断絶期なく続いていた。その要因は何かを考えると、やはり線の表現に対する尋常ならざる取り組みが世界でも類を見ない多様な作品を残しているのが特徴的である。

本書は6世紀以降(奈良~鎌倉)の朝鮮や中国から絵画が輸入された時代から、室町~江戸までの美術における「線」にフォーカスし、代表作品を眺めることができる。構成は時代別、絵師別に紹介されているため、どこからでも読むことができる。最初から通して読めば、近代までの歴史が概観できる。

著者は2013年3月まで板橋区立美術館の館長だった安村敏信。批評家、またアーティストでない著者の文体はとてもニュートラルで、美術になじみがない人でも読みやすい。そして、さまざまな作品に触れた上で、線の理論を展開している。

では実際に線について注目するとどうなるのか?例をあげてみよう

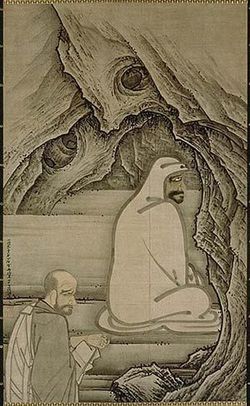

室町期の流行りは線の要素を極力否定し、筆を叩きつけるように使って墨の濃淡だけで形と量感を表現する技法だった。これは国宝、雪舟による「慧可断臂図(えかだんぴず)」雪舟77歳の作品。

この絵では禅宗の初祖・達磨が修行している。その岩の奥行や立体感は見事なものだ。画面左下には達磨に弟子入りしたいと願う慧可がいる。その熱意がため自らの左腕を切り落とし達磨に見せようとしているシーンである。切り落とされた手は、生々しく描かれている。こんな悲惨な場面にもかかわらず、この絵にはどこかのんびりとした雰囲気も漂う。おそらく達磨の衣を表わす、何とも間の抜けたペッタリとした線のせいではないか。この線は、線というには太いし、面というには細い。とはいえ淡墨にしては少し濃くもあり、濃墨にしては淡い。なんだか達磨の体重を感じさせないような、無重力の空間にあるような摩訶不思議な線である。ちなみに中国の水墨画にもこの線は無い。雪舟の代表作「秋冬山水図」では自然の線を骨として捉えたが、晩年ついに雪舟は重力の法則から逸脱する線を、この図で創造したのか。

ところで私は本を読む際、必ずカバーを外す。こうすると本を持つ際に摩擦が生じるので、しっかりと指で支えられ余計な力を入れずにすむ。この際、カバーを外したデザインも楽しむことができる。カバー自体も綺麗なまま保管できる。お試しあれ。そして本書カバーは武士画家・海北友松の「飲中八仙図屏風」だが、カバーをはずせば雪舟による「天橋立図」が現れる。

ところが、雪舟が生み出したのっぺりとした線は、天下の覇者である織田信長、豊臣秀吉といった武将には通用しなかった。

そんな中、狩野永徳はその勢いにかなう線をあみ出していた。「唐獅子図屏風」は高さ2メートルを超す巨大な金屏風に、雄雌の唐獅子がどんと配置される壮大な作品。江戸時代には毛利家の所有であったとされ、明治21年(1888年)には、毛利家より天皇家に献上されている。実際にこの絵をどの空間に置くか今だに議論がなされているが、城郭の大広間を飾る障壁にせよ陣屋屏風にせよ、見るものを威圧するのに充分なパワーがある。さて線だが、唐獅子の身体や岩を輪郭づけ暴れ廻るような極太の線が見える。実物を見れば岩は岩よりも荒々しく描き、それは乱暴といってよいほどに雑である。だが、その力でねじ伏せるような線―圧倒的な力で画面を押さえ込んでしまう線―こそ、戦乱を勝ち抜いた信長・秀吉の心を射止めたのではないか。

もちろん豪華絢爛だけではなく、他にも本書にはモノトーンでデフォルメされた筆さばきの境地を見せる伊藤若冲の「松樹・梅花・狐鶴図」、狩野派と真っ向から戦った幽玄の極み長谷川等伯の「松林図屏風」、線が間違って2度描きしてしまうけど、それもよしとする白隠の「すたすた坊主」など、解説読みどころ満載である。なんだか良質な企画展を観ているようだ。

本書でピックアップされた作家の作品をチェックし、実物を見に行くのもいかがだろう。 これなら展覧会に行く楽しみが増えるはず。奈良時代の墨絵から浮世絵、近代画まで、日本絵画の歴史1200年をなぞることができる貴重な一冊。

——————————

著者による萬(よろず)美術屋サイト。

毎回オススメ作品が紹介されトリビアも興味深い。

http://nichibi.webshogakukan.com/yorozu/

画家の山口晃による脱力系講義。小林秀雄賞を受賞。

前回のレビューはこちら