中国大陸の南西部を中心に定住する少数民族・ミャオ族。かつては稲作の民として知られたが、気象変動や土地争いなどにより今は山の民として暮らしている。

そんなミャオ族には日本人のルーツではないかという説があったり、自然を崇拝していたり、納豆を食べていたりと、知れば知るほど親近感のわく存在なのだが、刺繍・染め・織といった女性たちの手仕事にも定評があり、そのレベルの高さには驚かされる。

着物のそでや肩などに、刺繍した布をつけて飾る

本書は、名古屋にあるミャオ族刺繍博物館の1000点を超す刺繍コレクションの中から、選びに選びぬかれて作られた写真集だ。そのずば抜けた技術と個性的なデザインは、見るものを圧倒し、魅了する。そのいくつかを紹介していきたい。

赤糸刺繍を藍で染め直した刺繍。年月を重ねることで色が抜け、風味も出てくる

なぜミャオ族の刺繍が、ここまで高いレベルへ到達することになったのか? それは彼らの使うミャオ語に文字が存在しなかったことから由来する。文化を後世に残す手段として、歌にして伝えたり、筆の代わりに針を使うことで伝え続けてきたのだ。

また彼らの間には、古えより「邪悪なものは布目から入ってくる」という言い伝えが残されており、邪気をはねのけるものとして祈りながら刺繍を編んだという。

ミャオ族の物語を、特殊な技法で刺繍したもの

田舎の環境ゆえになかなか出会いのないミャオ族の若者にとって、貴重な出会いの場となるのがお祭りの日である。若い女性たちは、ここぞとばかりに精緻な刺繍で彩られた民族衣装に身を包んで、繰り出す。刺繍を見れば性格や感性が分かるとされており、腕が良いほどモテるのだという。

また、祭りの会場ではライバルの刺繍からインスピレーションをもらい、自分の刺繍に取り入れることもよくあるそうだ。その時に使われるのが「覚え布」という手法。刺繍を刺し貯めておいて、自作に生かしたり、ヒントにしたりしながら、技・構図が上達していくというから、古いようで新しい。

ミャオ族の刺繍は売り物や献上品ではなく、市井の女性たちが自分の家族のために生み出したところにユニークさがある。日常で身に纏うことのできる、内省的な芸術品の数々。時間を忘れるように、眺めていられる一冊だ。

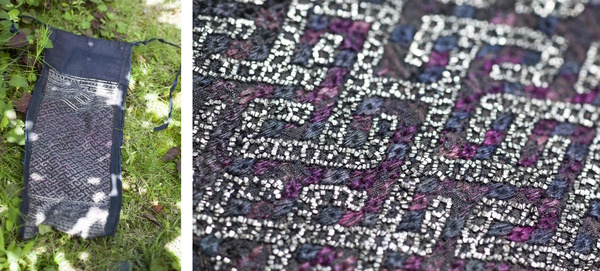

刺繍糸に錫を綴じ付けた衣装。絹糸で刺繍したあと、小さな錫片を糸にかませて図案を浮き立たせる