遠い異国での出来事は、慣れている場所ではないからこそ記憶に残りやすいのだろうか。旅先で、そこに住む人の様々な親切や優しさ、悪意や意地の悪さなどが、子供の頃のような鮮烈な気持ちとともに、強く残った経験は多くの人にあるのではないだろうか。

この本は、そういった異国の地での強烈な経験とともに出会った、「忘れられない人」が書かれた本だ。作者の井口淳子さんは音楽学、民族音楽学がご専門の学者だそうで、大学院生だった1987年以来、30年以上中国でフィールドワークをされている。

フィールドワークという通行証を持ってすれば、その地について何も知らない赤ん坊のような状態から根気強く現地で教えてもらうことも不可能ではない。うまくいけば異文化研究の最強の方法だが、よき時、よき人、よき村やコミュニティにめぐり合うという幸運に恵まれれば、という条件がつく。

(「はじめに」より)

このような、そこに住みながらイチから地元の暮らしを教えてもらえるフィールドワークという舞台で、井口さんは中国での出会いをどんどん描き出していく。それは、心に響く、というよりももっと生々しい身体性を持ったものだ。当惑したり、日本と比べたり、まさに異人として交わっているから生まれるものだろう。

たとえば、恩師である「高老師」は初めての農村調査で出会った、インパクトのある人物だ。「老師」とは先生という意味で、「おじいさん」に限ったものではない。彼は県の文化行政のトップで、子どもの頃から地元の芸能の脚本を書き、小説の創作から詩作まで行い、地元の芸能ジャンルにも詳しく芸人とも親しい、まさに文化人だ。

井口さんが最初に出会ったときは46歳だったらしいが、外見は完全に農村のおじいさんで、皮肉や嫌味をよく言い、お金や物を持ち歩かずそのあたりの人になんとなく融通してもらって過ごしている(なんとその後来日したときもお金を一切持ってこず、一円も使わず中国に帰ったそうだ)。高老師は作者との長いつきあいの中で、その後、びっくりするような事件も起こすのだが、とにかく堂々としている。

「文化不毛の貧しい農村は表面にすぎず、じつはとてつもない奥行きと真の価値が隠されていると教えてくれた彼。彼がいなければ農村に早々と別れを告げ大きな挫折感のなかで研究そのものをあきらめていたかもしれない」と作者は書くが、まさに恩師だ。こんな人がいるなんて、異国でなくてもうらやましい。

北京にいる楊小姐との友情もいい。まだロクに中国語もしゃべれなかった駆け出しだった頃の作者の、はじめての中国(どころか、危険と言われていた農村)にボディーガードとして来てくれた人物だ。それも、ある人のおせっかいで、ふたりともイヤイヤだったという出会いだったが、真面目で正義感が強く、そして人情家でもある楊さんと作者が、共通の敵と戦ったり、危険から身を守ったり守られたりと、農村でどんどん仲良くなっていく過程も読ませる。その楊小姐は、文革で父親が罪人とされ、家族と離されて内モンゴルに下放されて、命がけの幼少期を送ったという。

このほかにも、盲目のスオナー吹き大哥(お兄さんの意味で、地元の人がみんなそう呼んでいる)や、目的のために手段を選ばないけれど、すぐ人を虜にしてしまう旅芸人の座長や、一度きりの出会いの中で限りなく親切にしてくれた人たちなど、忘れられない人がたくさん登場する。ちなみにスオナーとは、オーボエやクラリネットのような深みのある音色の木管楽器で、かの地で聞くと素晴らしい音色だという。ぜひ一度聞いてみたい。

魅力的なのは人だけではない。出てくる食事もめちゃくちゃおいしそうだ。

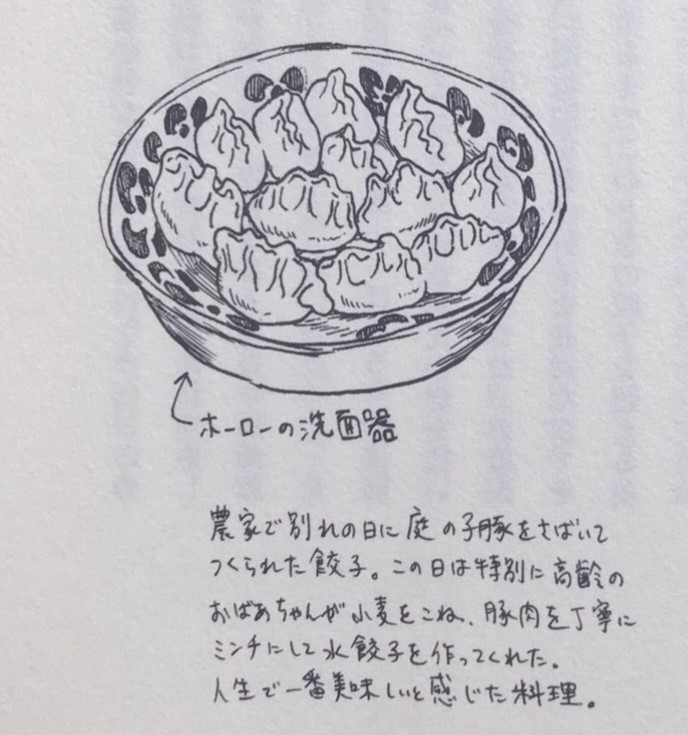

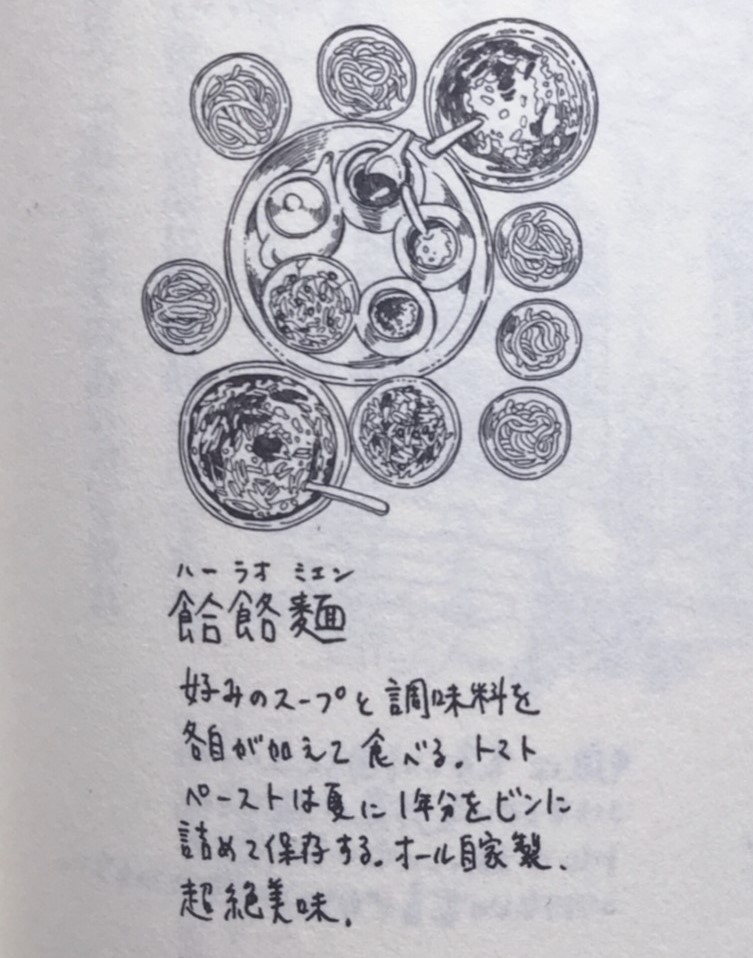

別れの日に客人を送り出すときに作られるという餃子や(今に至るまでこのときの餃子を超えるおいしさにあったことがないらしい!)、黄河の奥深く、黄土高原の岩壁にはりつくようにある横穴式の集落「ヤオトン」で食べられている「ハーラオ麺」など、さまざまな料理が紹介される。ハーラオ麺は、素朴な麺に10種類くらいある薬味を好きにかけて食べるらしい。ちなみにこの薬味は、村のどの家にもある自家製の柿などの果物酢やトマトペーストだという。「肉が日常的に食べられないから香辛料が重要な役割を果たしている」と書かれているが、おいしいにきまっている。

中国の農村だけでなく、パリや日本など、このエッセイはさまざまな場所が舞台だが、一貫して著者に影響を与えた中国人が描かれる。これらの人は、著者に影響を与えたどころではなく、深く根をおろしているという感じだ。人に会うということは、とても豊かなことなんだなあとつくづく思わせてくれる本だ。