天才について書かれた本を読むことにはもどかしさが伴う。天才とは何かがわかるという理解と引き換えに、自分が天才ではないという事実も受け入れなければならないからだ。

しかし本書はセンセーショナルなタイトルとはうらはらに、このセンシティブな部分のさばき方が非常にうまい。

この世界は天才と秀才と凡人で出来ているという語り口から始まるのだが、その3つの「人格」を、「創造性」「再現性」「共感性」という才能に置換し、最終的には誰の中にも潜む1つの成分として着地させていくのだ。

著者は、「凡人が、天才を殺すことがある理由。」のブログ記事を昨年2月に公開。その深い洞察で、公開後に大きな話題を呼んだ。本書はその論考をさらに深め、誰もが才能を活かせる状態を作るためには何が必要であるかを、ストーリー形式で解説した一冊である。

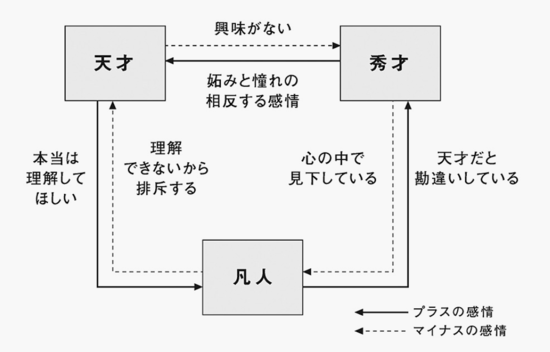

天才は創造性を、秀才は再現性を、凡人は共感性を武器にする。そして、この3者間に、感情のジャンケン構造のようなものがあるということが、厄介な点なのだ。

天才は秀才に対して「興味がない」が、凡人に対しては意外にも「理解してほしい」と思っている。反対に、凡人から天才への気持ちは冷たいもので、「理解できないから排斥しよう」とし、秀才を「天才だと思い込む」。さらに秀才は、天才に「妬みと憧れの相反する感情」を抱き、凡人を「心の中で見下す」。

この構造において、3者間にコミュニケーションの断絶が起きてしまった時、全員に悲劇が訪れる。

むろん、このような惨劇を防ぐための処方箋も用意されている。カギを握るのは、それぞれの才能を掛け合わせた仲介者の役割を果たす人間だ。良い組織には、お互いの才能を支え合うために裏で暗躍する人物が必ず存在するのだという。

このような関係性の妙を部分的に目の当たりにすることは多いが、理論に裏打ちされた状態で理解すると、人間関係の力学にもメカニズムや法則性が存在することを否定できない気持ちになるだろう。周囲の組み合わせを少し変えるだけでも、世界を大きく前進させるような出来事は容易に起こりうるのだ。

かつて神話学者のジョーゼフ・キャンベルは、「世界中の神話はたった1つの構造からなる」ことを導き出したが、本書の分析もそのような物語論のアプローチに近い印象を受けた。

会社における人間模様も最小単位の機能「才能」に分解していけば、組み合わせによって成功譚にも失敗譚にもなりうるが、その人間模様すら広い意味では「たった1つの構造」に属するのだろう。つまるところ、本書は会社を舞台装置とした物語論なのだ。

そう捉えれば、本書がストーリー形式によって表現されていることも注目に値するだろう。ストーリーを通じて物語論が展開されているので、内容と形式の双方から訴えてくるものがある。

ただし、通常の物語論と違うのは、読む側にとっての面白さを追求したものではなく、演じる側にとっての面白さを追求したものであるということだ。もちろん、演じるのは私でありあなたである。

※『週刊東洋経済』 2019年2月23日号