わたしたちが最もよく知っているものでありながら、それが結局何なのかはまるでわからないもの──そう、それが「私」である。「私」とはいったい何であるのか。また、わたしの脳からどうやって「私」が生じてくるのか。本書は、その難問に認知科学者のダグラス・ホフスタッターが挑んだものである。

ホフスタッターといえば、その前著『ゲーデル、エッシャー、バッハ』があまりにも有名だろう。彼がおよそ40年前に上梓したその処女作は、巧みな比喩とアナロジーで多くの人の知的好奇心を刺激し、世界に広く知られるベストセラーとなった。今回の著書でも比喩やアナロジーの巧みさは健在で、その内容も読者の想像力を大いに刺激するものとなっている。

では、「私」とは何であるというのか。それに対するホフスタッターの答えは、本書のタイトル(原題:I Am a Strange Loop)においてすでに表明されている。すなわち、「私」とは「奇妙なループ」であるというのだ。どういうことだろう。

補足的アナロジー1 ビデオカメラをテレビ画面に向けると、ぐるぐると循環するイメージが画面に映し出される(ビデオフィードバックループ)。さらにカメラを一定の角度で傾けたり、カメラの前に物を置いたりすれば、上のように驚くほど複雑で魅惑的なパターンが出現する。

「私」というシンボル、「私」というループ

ホフスタッターはまず、「私」ないし自己を持つ生物にとって必要なのは知覚とシンボル化の能力だと述べる。わたしたちは、(たとえば蚊のような単純な生物とは違って)外界の刺激に対して画一的に反応しているのではない。そうではなく、わたしたちが環境を知覚する際には、自らの認知プール内にあるシンボル(ないしは表象)が活性化され、そのシンボルにもとづいて柔軟にふるまうことができる。たとえば、明るいライトを目にしたときには、(その光源に盲目的に突っ込むのではなく)「明るい」「ライト」といったシンボルが呼び覚まされ、ライトの明るさを調節したり、「ライトを消し忘れないように」と考えたりすることができる、というわけだ。

いま述べたようなシンボルは、認知能力の高い生物であれば、その認知プール内に豊富に備わっていると考えられる。そしてホフスタッターによれば、そうしたシンボルのなかでもとりわけ重要な役割を果たしているのが、「私」というシンボルにほかならない。

その「私」というシンボルは、個体の成長とともに次第に発達していくものである。それは、個体に内的統一性を与え(「わたしは水を飲みたい」「わたしはお母さんが好きだ」)、わたしたち自身を因果関係の最終的な責任者として意識させる(「わたしが椅子を動かした」「わたしがドアを開ける」)。そしてこれまた重要なことに、そのシンボルにもとづいてわたしたちが何かをするたびに、内外からのフィードバックを受けながら、「私」というシンボルはたえず更新されていく。そのループ構造と、それが個体のなかに固着していくさまを、ホフスタッターは次のように記述する。

現時点の「私」──最新版の記憶と切望と情熱と混乱を持ち合わせたもの──は、事物と他人からなる予測不可能な広大な世界に干渉することで、迅速なフィードバックを盛んに行う。そしてこのフィードバックはシンボルの活性化という結果をもたらし、そのたびにごくわずかに改変された「私」を生じさせる。…やがて、われわれの奥底にある本質として働く抽象構造が、このループ(シンボルによって始動する行為と、シンボルを呼び覚ますその反応が作るループ)を介して、ゆっくりと、しかし着実に成長していくうちに、その構造はこれまでにないほど強固に心の中に固定されていく。

「私」とは以上のような抽象的ループであり、そのループはわたしたちの脳内で実現されている、というのがホフスタッターの基本的な考えである。だが先に見たように、ホフスタッターはそのループを「奇妙」だとも語っている。どういう意味だろうか。

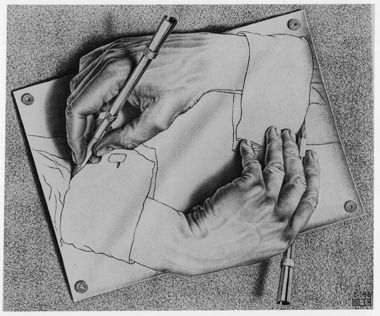

補足的アナロジー2 M. C. エッシャーの作品「描く手」。一方の手は他方の手によって描かれていて、他方の手を描いている。本書の表現を用いれば、それぞれの手は(描かれるものから描く者へというように)上位レベルへ移行するが、いつのまにかそのルールが破られて、結局は下位レベル(描かれるもの)へと戻っている。(M. C. Escher’s “Drawing Hands” © 2018 The M. C. Escher Company-The Netherlands. All rights reserved. www.mcescher.com.)

「私」というループの奇妙さ

ホフスタッターは得意のアナロジーを用いて、「私」のループが持つ奇妙さを、いわゆるゲーデル文(自然数論のなかで表現される、「Gは証明不可能である」という自己言及的な内容を持つ文G)の奇妙さになぞらえている。そして、それらに共通する奇妙さを次のように特徴づける。

要するに奇妙なループとは、パラドックス的にレベルが交差しているフィードバックループなのだ。

ならば、「私」というループはどのような意味で「パラドックス的にレベルが交差している」というのか。それを見定めるのは簡単ではないが、本書の第14章をたどるかぎり、ホフスタッターはどうやら次のように考えているようだ。

そもそもの話をすれば、「私」というループはあくまでも抽象的なものであり、それを物理的に実現する脳の回路なくしては存在しない。しかし、いったん適当な脳の回路が形成され、「私」という抽象的ループが確立すると、その「私」は下位レベル(とくに脳の物理的レベル)の事象に対して盲目になってしまう。なぜなら、抽象的ループたる「私」は、その本性からして、上位レベルのパターン(通常サイズの物体、欲求や信念といった心的状態、あるいは種々のシンボルといったレベルにおいて浮かび上がってくるパターン)を検出するようにできているからである。だから「私」は、「それがなければ存在できないにもかかわらず、現実性の下位レベルを見ることはおろか、想像することすらできないのである」。

だがそれはひどく「あべこべ」で、「びっくりするほど奇妙」なことではないか、とホフスタッターは指摘する。そしてその点をさらに追っていくと、「私」の驚くべき特徴がいまひとつ明らかになってくる。

ホフスタッターに言わせれば、「私」というのはある意味で、「私」というシンボルに結集した「ストーリー」であり、脳が作り出した「錯覚」である。しかもその錯覚(すなわち「私」)は、下位レベルの物理的事象を覗き込むことができないがゆえに、「因果関係は物理的レベルで完結している」と考えるのではなく、反対に、「自分こそが因果関係の最終的な責任者である」という思い込みを抱いてしまう。それゆえ、「私」というのは「自己増強する錯覚」であり、「幻覚によって幻覚を見ている幻覚」でもある、とそうホフスタッターは診断するのだ。(なんてこった!)

アナロジーでつながる世界へ軽やかに移行する

というのが、「私」をめぐる本書の議論のおもなポイントである。ところで、本書はなにも直線的な議論ばかりをしているのではない。いやむしろ本書は、そのおもな主張を展開するために、アナロジーでつながる領域(世界)へ頻繁かつ軽やかに飛び移っていく。上で簡単に言及したゲーデル文やエッシャーの作品、ビデオフィードバックループのほか、動玉箱(どたまばこ)とシムボール、奇妙なループどうしの対話、あるいは異星への瞬間遠隔輸送、といった具合に。

そのように、アナロジー経由でさまざまな世界に連れていってくれること、そしてそれらのつながりに思い至る力を鍛えてくれることにこそ、本書の類いまれなる魅力はあるといえるだろう。また本書は、さすがホフスタッターの手によるだけあって、ユーモアと言葉遣いの妙も際立っている(「ゲーデルの渦」や「シンボルのダンス」というのも、「私」や意識を特徴づけるときにホフスタッターが使用する表現だ)。本書を読んでいると、その仕掛けや悪ふざけに気づいて思わずニンマリしてしまうことが、おそらく一度ならずあることだろう。

最後に断っておくと、本書のなかには「これはとうてい受け入れられない」という主張もいくつかあるはずだ(とくに中盤から終盤にかけて)。ただその点を加味したとしても、わたしたちの想像力を大いに刺激してくれる本書は、時間をかけてでも読むに十分値する本ではないかと思う。菊判で本文は550頁強。それでも、『ゲーデル、エッシャー、バッハ』の分量に比べれば大したことはない。『ゲーデル、エッシャー、バッハ』で挫折した人にもぜひ本書にチャレンジしてほしいと思う。

※図版提供:白揚社

ホフスタッターの前著にして、世界的ベストセラー。

「私」をめぐるホフスタッターの議論は、『解明される意識』などで展開されているダニエル・デネットの議論と重なるところが少なくない(相違点も少なくないが)。なおデネットの本でいえば、最新作の『心の進化を解明する』も非常に意欲的で刺激に満ちている。