人は想像する生物だ。

想像の多くは個々の観念で構成され、観念は妄想から生まれる。

ドイツのギーセンクロースターレの崩壊した洞窟群から、マンモスの牙でできた象牙板が発見された。片面には、人間の一部が刻まれている。これは3万2000年前のオリオン座の星の位置と一致することから、オリオン座を表していると考えられる。この解釈が正しければ、この象牙板の存在自体が、我々の遠い祖先たちがすでに星の並びに何かの図を思い描いてた証拠だといえる。

ギーセンクロースターレの象牙板のオリオン座(左)[紀元前3万3000~紀元前3万年]

ネブラの天文盤(右)

本書は、遥か頭上に広がる未知の世界に神意をみた時代から、無人探査機の観測による宇宙像の獲得までの人類の歴史を、美しい絵画と画像で辿ることができるビジュアル書籍だ。掲載される写真は全てフルカラーで息を飲む。タイトルラインナップは以下になるが、見開きで1項目は完結しているので、どこからでも気軽に天文学を楽しめる。

Chapter1 世界の中心 プトレマイオスからコペルニクスへ

Chapter2 月の地図 地球唯一の自然衛星

Chapter3 星から惑星へ 天空の裏庭

Chapter4 太陽系の主 最も身近な恒星

Chapter5 明滅する星々 小さな点から遠い太陽へ

Chapter6 無限の彼方へ 宇宙の果てを目指して

ジョバンニ・ディ・パオロによる地球中心の宇宙像

西欧では、古代ギリシアから16世紀まで宇宙の中心は地球であり、すべてが地球の周りを回っていると考えられてきた。この説は古代ギリシアの哲学者アリストテレスが唱え、それを天文学者クラウディオス・プトレマイオスが広めた。プトレマイオスの説はニコラウス・コペルニクスの地動説に覆される1600年代(教会の反発も障害となり、コペルニクスの論考は彼が1543年に死んだ後に広まった)にいたるまで、地球中心の宇宙像は2000年近く支配していたことになる。

今では望遠鏡の発展とともに、人間の目では見ることのない世界を「見る」ことができる。本書には世界中から厳選された資料200点ほどが掲載されているが、その世界は広大すぎて、いかに私達は小さな領域で活動しているのかと実感する。

ウィリアム・カニンガム、天球を支えるアトラス(左)

ニコラウス・コペルニクス、太陽系(右)

左図中央、緑の衣をまとっているのがアトラスで、その名は「支える者」「耐える者」に由来する。ギリシア神話では、永遠に天球を支え続けるという苛酷な運命を担う。ウィリアム・カニンガムが表したこの図は、アトラスが地球と天球を支えている説がそのまま表現された。支えている天球はアーミラリ天球儀と呼ばれ、黄経・黄緯・黄道・天の赤道などを表すリングが地球を立体的に取り囲んでいる。ところがアトラスは、自らが支えているはずの地面に立っている。よく見ると背景の頭上にも月や星が輝いているので矛盾しているのだが、私達も今でこそ常識だと思っている宇宙観は覆されるかもしれない。

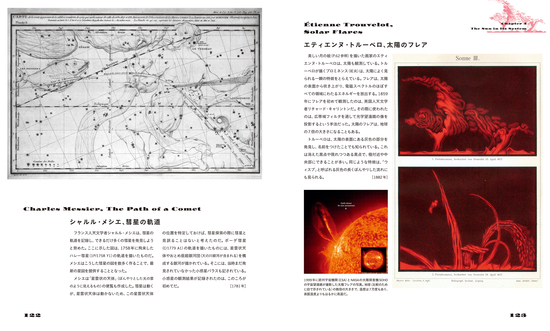

シャルル・メシエ、彗星の軌道(左)

エティエンヌ・トルーベロ、太陽のフレア(右)

フレアは太陽の表面から吹き上がり、電磁スペクトルのほぼ全ての領域にわたるエネルギーを放出している。英国人天文学者リチャード・キャリントンが、1859年にフレアを初めて観測した。 使用されたのは、広帯域フィルタを通して光学望遠鏡の像を投影する手法だった。それにより太陽フレアが地球の7倍の大きさになることが判明した。太陽の表面は常に変化しつづけているため、恒久的な地図を作るのは不可能だ。

本書は眺めているだけで、プラネタリウムにいるかのように時間を忘れてしまう。これらの記録は、有史以前の先祖たちが空を眺め、惑星の動きをたどり、星々を描こうとした創造の証だ。人類が頭上の世界をどう描いてきたのかが知れる一冊。

画像提供:日経ナショナルジオグラフィック社