複数の角度から証拠となるものを収集し、それらを慎重かつ巧妙に組み合わせながら、歴史の大きなうねりを炙り出していく。研究の醍醐味、そして読書の醍醐味をこれほど堪能させてくれる本はそうないだろう。

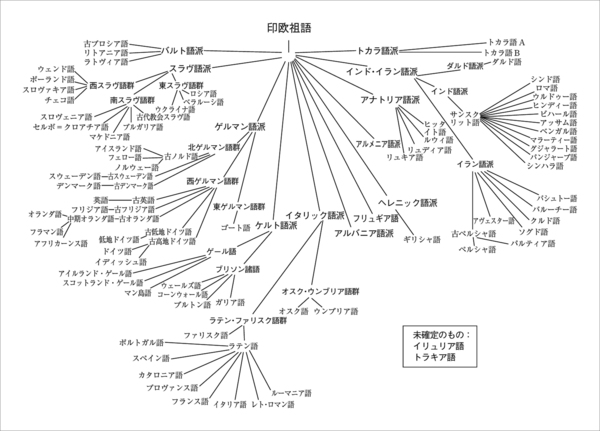

本書の主題は、インド・ヨーロッパ語族の拡散だ。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語。そして北欧や東欧の諸言語に、ウクライナ語、ロシア語、ギリシャ語。さらにはペルシャ語や、ウルドゥー語、ヒンディー語など。それらはいずれも共通の起源を持ち、それゆえに「インド・ヨーロッパ語族」と総称される(図1参照)。その語族の言語は世界に広く分布していて、現在、それらを話す人たちはなんと30億人に達する。

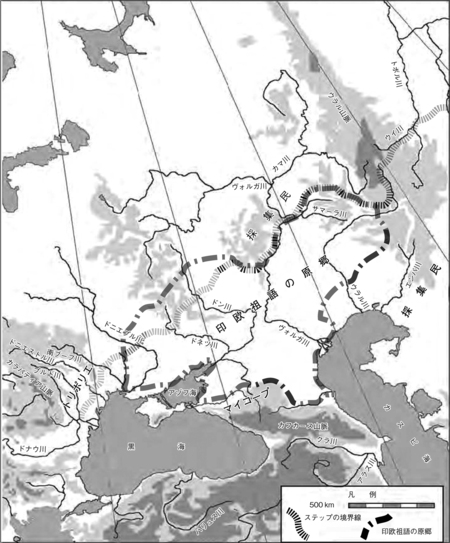

周知のように、インド・ヨーロッパ語族の拡散は大航海時代以降に加速している。だがじつは、すでに紀元前400年の時点でも、その語族はアジアやヨーロッパの広い地域に分布していた(図2参照)。ならば、インド・ヨーロッパ語族はどうしてそれほど広い地域にいち早く拡散したのだろうか。本書はその大きな謎に、おもに考古学と言語学を武器として挑んでいく。

図1 インド・ヨーロッパ語族の言語。

図1 インド・ヨーロッパ語族の言語。

図2 紀元前400年頃のインド・ヨーロッパ語族(語派)の地理的分布。

図2 紀元前400年頃のインド・ヨーロッパ語族(語派)の地理的分布。

上下巻で、本文だけで650ページを超える大著だ。その議論を詳細に紹介するというのは、字数の点でも能力の点でもわたしの限界を超えている。そこで以下では、その議論のごく大まかな流れを紹介することにしたい。

印欧祖語はいつ、どこで話されていたのか

インド・ヨーロッパ語族はどうしていち早く広い地域に分布することになったのか。その謎に挑むにあたって、著者は問題を大きくふたつに分解する。すなわち、インド・ヨーロッパ祖語の原郷をめぐる問題(第I部)と、その語族の具体的な拡散過程に関する問題(第II部)だ。

インド・ヨーロッパ語族の諸言語は共通祖先を持っており、その共通祖先にあたる言語は「インド・ヨーロッパ祖語(印欧祖語、Proto-Indo-European)」と呼ばれる(図1参照)。では、印欧祖語はいつ、どこで、どんな人たちによって話されていたのか。これが第一の問題である。

その問題をめぐって展開される前半180ページの議論が、じつは本書のなかで最もエキサイティングな部分のひとつである。そこで著者は、おもに言語学的な知見ないし証拠に依拠しながら、その問題の解明に取り組んでいる。

そのなかでもとくにエキサイティングなのは、印欧祖語の「再構築」と、それをとおして多くの事実が明らかになってくることだ。当然のことながら、印欧祖語はすでに失われており、それ自体の記録は残っていない。だが、印欧祖語から派生した言語(娘言語)たちを確定し、それらの語彙を比較すれば、印欧祖語の語彙をかなりの精度で復元することができる。実際、そうした手法により、言語学者はこれまでに印欧祖語の語彙を1500以上も復元している。

そして、そうして復元された語彙のなかには、たとえば「車輪」に相当する単語や、ワゴン(四輪荷車)に関連する単語も含まれる。これはとりわけ注目に値する事実だろう。というのも、その事実は、印欧祖語の話し手が車輪付きの乗り物をすでに使用していたことを強く示唆するからである。そのようにして、それら復元された語彙をとおして、印欧祖語の話し手たちの生活スタイルや社会制度などが浮かび上がってくる。

そのほかにも、復元された印欧祖語には興味深い特徴がある。たとえばそれには、(別の語族に属する)ウラル祖語との間に語彙の借用関係が認められる。とすれば、しかるべき年代において、印欧祖語はウラル祖語と隣接する地域で話されていたのではないか。そうやって今度は印欧祖語が話されていた場所や年代も絞られてくる。

印欧祖語の原郷に関して、以上のようにさまざまな証拠を引き合いに出しながら、著者が最終的に提示する見方はこうである。それが話されていたのは、前4000年から前3000年の間、広くとって前4500年から前2500年の間だ。そしてその場所は、現在のウクライナとロシア南部に位置し、黒海とカスピ海の北に広がる大草原、すなわち「ポントス・カスピ海ステップ」と呼ばれるところである(図3参照)。では、その時代のその場所を起点として、インド・ヨーロッパ語族はそれからどうやって拡散していったのだろうか。

図3 前3500年-前3000年頃の印欧祖語の原郷。

図3 前3500年-前3000年頃の印欧祖語の原郷。言語の拡散を後押ししたふたつの要因

本書の残りの部分(第II部)で、著者はインド・ヨーロッパ語族の具体的な拡散過程を丹念に跡づけている。その議論の詳細については本書自身を参照してもらうことにして、ここでは重要と思われるポイントを3つ指摘しておこう。

まずひとつは、そこで描かれる拡散過程は、インド・ヨーロッパ語族の分岐に関する言語学的知見と符合するという点である。著者はおもに考古学的証拠にもとづいて、「西へ、東へ、西へ、北および東へ」という拡散の大きな流れを描き出す。そしてそのパターンは、言語学から推測されるインド・ヨーロッパ諸語の分岐の順序や方向とうまく合致するのである。この合致は、言わずもがな、著者の描くストーリーに大きな信憑性を与えている。

第二は、問題の拡散はけっして一度きりではなかったし、(その要因も含めて)けっして一様ではなかったという点だ。インド・ヨーロッパ諸語の拡散といっても、その話し手の移住という形で進展することもあれば、(社会制度などとセットになった)文化圏の拡大という形で進展することもあったし、そのほかの形で進展することもあっただろう。それゆえ、著者の描く拡散過程も「何段階にもわたる一様ではないプロセス」から成っており、けっして単純なものではない。

第三は、そうは言いつつも、インド・ヨーロッパ諸語の拡散を後押ししたとりわけ重要な要因が存在するという点である。そしてその要因こそが、本書のタイトルにもある「馬」と「車輪」である。

先に見たように、印欧祖語の話し手はすでに車輪付きの乗り物を使用していたと考えられる。それに加えて、印欧祖語の原郷たるステップでは、馬の家畜化と騎乗がいち早く始まっていたと著者は考える(後述も参照)。「彼ら[印欧祖語の話し手たち]は近隣の民にくらべてなんら優れていたわけではない」。しかし、「彼らは輸送手段の技術革新がもたらした恩恵をこうむれる場所にいた」のだ。

騎乗と車輪付き乗り物がさまざまな恩恵をもたらしたことは、想像に難くないだろう。たとえば誰もが思いつくように、馬に乗れることは他部族との抗争において大きな利点となったはずだ。だがそれだけでなく、馬があれば牧畜民は大きな群れを放牧することができただろうし、あるいは、遠く離れた場所を短時間で偵察することもできただろう。また四輪荷車があれば、必需品をそれに載せることで人々の移動距離は伸長し、ステップの奥地へ進出することも可能となったにちがいない。そのようにして、インド・ヨーロッパ諸語の話し手が拡大していくにあたって、馬と車輪はことさら重要な役割を果たしたと考えられるのである。

以上、ポイントを3つに絞って、問題の拡散過程に関する著者の議論を見てきた。かつてひとつのステップで話されていたその言語は、かくして、形を変えながら広い地域へ拡散していったというわけだ。

壮大なストーリーと緻密な論拠

というのが、本書の議論の大まかな流れである。ただ本書では、上記のもの以外にも興味深い問題がいくつも論じられている。たとえばそのひとつが、馬の家畜化と騎乗の起源に関する問題だろう。「印欧祖語の話し手たちはすでに馬に乗っていた」という自説を補うため、著者はその問題にじつにユニークかつ鮮やかな方法で光を当てている。なお、その問題を論じた第10章こそが、本書のなかで最もエキサイティングなもうひとつの箇所ではないかと思う。ぜひ当該箇所に当たって、その問題と著者のアプローチをチェックしてほしいところだ。

ところで、本書を読んでいて何より驚かされるのは、その議論の「細かさ」だろう。著者は自説を展開するうえで、じつに多くの証拠や知見をつぶさに検証している。はっきり言って、その細かさには、読んでいて泣き言を言いたくなることもあるほどだ。

しかし裏を返せば、著者はそれだけ緻密で、堅固で、具体的な議論を展開しているのである。ただ単に、壮大なストーリーを熱っぽく語っているのではない。それと同時に、それを裏づける冷静かつ緻密な論拠をしっかり提示してもいる。冒頭でも触れたように、そのふたつの要素が見事に両立していることにこそ、ほかにはなかなか真似できない本書の魅力があると言えるだろう。

とにもかくにも、どうかこのレビューを読んで満足などしないでほしい。分量からしても難易度からしても、登るべき山はたしかに険しい。ただ、それだけに登り終えたときの悦びは格別であるし、また、頂上から見渡せる景色はやはり美しい。ぜひあなたにもその悦びと美しさを味わってほしいと思う。

※図版提供:筑摩書房

今回の本のタイトルを見て、ジャレド・ダイアモンドのこの本を思い起こした人も少なくないかもしれない。 証拠を積み重ねながら歴史の大きなうねりを炙り出すという魅力は、たしかに今回の本と共通するものであろう。