「ありそうもないこと、稀有なこと、不可思議なこと、奇跡的なこと」。生物地理学者のギャレス・ネルソンはかつてそんな言葉でそれを嘲笑したという。だが実際には、どうやらそれは生物の歴史において何度も生じていたようだ。それというのは、生物たちによる長距離に及ぶ「海越え」である。

本書が挑んでいる問題は、世界における生物の不連続分布である。世界地図と各地に生息する生物を思い浮かべてほしい。大西洋を挟んで、サルはアフリカ大陸にも、南アメリカ大陸にも生息している。また、「走鳥類」と呼ばれる飛べない鳥たちは、南半球の4つの隔たった地域に分布している。さらに、ガータースネークはメキシコ本土で見られるが、そこから海で隔てられたバハカリフォルニア半島の南部にも生息している。

そのように、系統的に近しい多くの生物が、海などの障壁で隔てられた、遠く離れた地域に生息している。しかしそうだとしたら、彼らはいったいどうやってそれらの地域に進出したのだろうか。「この、遠く離れ、分断された分布のおびただしさは、何をもってすれば説明できるのか」。それこそが、本書が挑んでいる大きな問題である。

分断分布か、長距離分散か

じつはいまの問題に関しては、生物地理学において最近まで支配的だった見解が存在する。「分断分布」というアイデアがそれである。

そのアイデアは、簡単に言えば、不連続分布の主たる原因を「地質学上の分断事象」に求めるものである。生物たちは自らが移動して(とくに海を渡って)新たな地域に進出したのではない。そうではなく、具体的には大陸移動や気候変動が引き金となって、彼らの生息する地域が分断された結果、生物たちは不連続な形で分布するに至ったというのである。

だがじつは近年になって、そうしたアイデアが多くのケースに当てはまらないことが徐々に明らかになってきた。そこで、著者自身が行ったガータースネークの研究を例にして、その顛末を追ってみよう。

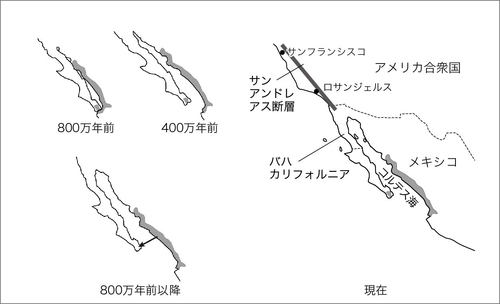

すでに述べたように、ガータースネークはメキシコ本土と、本土から海で隔てられた半島の南部に生息している。そして、その半島のバハカリフォルニアは、800万年前までその南端が本土とつながっていた。とすれば、ガータースネークの分布はまさに分断分布で説明できるのではないか。すなわち、そのスネークは、かつて半島南部を含む一帯に生息していたが、半島が移動し、本土との間に海ができた結果、現在のように不連続な形で分布することになったのだ、と(下図の左上段参照)。

バハカリフォルニア半島の移動と、ガータースネークの分布を説明するふたつの説。その分布(グレーの部分)はまさに分断分布(左上段)でうまく説明できるように見えるが…

ところが、著者らがそのスネークの研究を行うと、驚くべき事実が発覚する。本土と半島のスネークの遺伝子を比較したところ、それらが極端に類似していたのである。実際、両者にはほとんど違いがないため、ふたつのスネークはごく最近まで(少なくとも数十万年前まで)同じ場所に生息していたと考えられる。だから、スネークたちは800万年前からの半島の移動によって分かたれたわけではない。いや、彼らは最近になって海を渡って移動してきた(!)のである(上図の左下段参照)。

そのように、遺伝的な証拠が決定打となって、多くのケースで分断分布説の根拠が切り崩されていく。そして、それに代わって説得力を増しつつあるのが、「長距離分散」というアイデアだ。すなわち、先のスネークはけっして例外ではなく、生物たちはたびたび障壁を越えて移動してきたというのである。

サルはどうやって大西洋を渡ったのか

とはいえ、そのアイデアにも明らかな困難がある。たしかにガータースネークは何らかの手段で(泳いで、あるいは自然の筏に乗って)本土と半島の間の海を渡ったのかもしれない。しかし、飛べない鳥(走鳥類)が南半球の大陸間を移動するなんてことがありうるだろうか。そしてとりわけ、サルが大西洋を横断するなんてことが──。

そこでまずは、それが事実であるかどうかを確認しておこう。分子年代推定によると、南アメリカ大陸の新世界ザルの系統が、アフリカ大陸の旧世界ザルの系統と分岐したのは、いまからおよそ4000万年前である。しかし4000万年前というと、両大陸はとっくに(その5000万年前には)分離している。したがって、サルたちの不連続分布は、その生息域の分断(とくにゴンドワナ大陸の分裂)によっては説明できない。となれば、たとえ「奇跡的なこと」のように思えたとしても、やはりこう考えなければならないだろう。サルはおよそ4000万年前に大西洋を渡ったのだと。

では、サルたちはいかにしてそんな航海を成し遂げられたのだろうか。それを示してみせようというのが、ほかならぬ本書のハイライトである。そしてそこでは、最高にエキサイティングな議論が繰り広げられている。

そうした議論であるゆえ、ここでその種明かしをするのは控えよう。ただごく簡単に述べると、そこで著者はいくつかの地質学的証拠を引き合いに出している。そして、それらの証拠を組み合わせながら、ありうべきひとつのシナリオ(具体的には地図とルート)を描き出す。その展開はスリリングでもあり、こう言ってよければ、断片的な証拠を接ぎながら犯行方法を浮かび上がらせる推理小説のようでもある。そして、最終的に示されるシナリオには、おそらく多くの読者が唸らされるのではないか。というように、その箇所である第9章(と、カエルの船旅を論じた第8章)は、本書のなかでもひときわ刺激に満ちたものとなっている。

もちろん、本書はほかにも刺激が満載だ。前半部の論争史の紹介も、生物地理学について学べるところが少なくないし、何より読み物として楽しい。また後半部に至っては、空を舞うクモ、筏に乗るイグアナ、泳ぐゾウといった具体例を引きながら、読者の想像力をたくましくしてくれる。本書を読んでいると、それが論じている内容さながら、壮大でエキサイティングな航海に出ているような気になってしまうのは、けっしてわたしだけではないはずだ。

最後に、本書でも引用されているシャーロック・ホームズの言葉を掲げておきたい。本書を読み終えたなら、この言葉が心にすとんと落ちてくるだろう。

不可能なものを消去してしまえば、何が残ろうと、それがどれほどありそうもないものであっても必ずや真実である。

※図版提供:みすず書房

長距離分散という可能性を初めて本格的に検討したのは、またしてもこの人であった。その慧眼にはもはや恐れ入るしかない。

今回の本の内容とも関係する、生物の分類にまつわる論争をとりあげた本。こちらも読み物として楽しい。

今回の本は生物進化の偶然性についても論じている。そのテーマの古典的名著といえば、間違いなくこの本だろう。