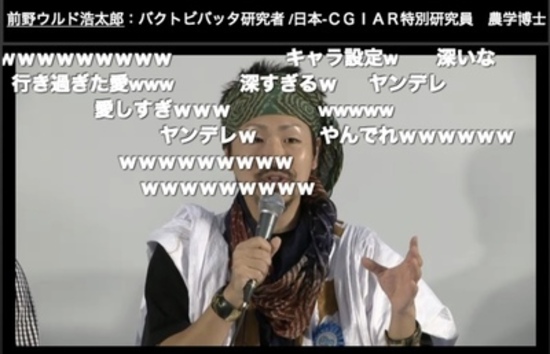

書店内でいやでも目を引く、虫取り網をかまえこちらを凝視する全身緑色のバッタ男の表紙。キワモノ臭全開の本書だが、この著者はれっきとした博士、それも、世界の第一線で活躍する「バッタ博士」である。本書はバッタ博士こと前野ウルド浩太郎博士が人生を賭けてバッタの本場アフリカに乗り込み、そこで繰り広げた死闘を余すことなく綴った渾身の一冊だ。

「死闘」と書くと「また大袈裟な」と思われるかもしれない。だが著者が経験したのは、まぎれもない死闘だ。あやうく地雷の埋まった地帯に足を踏み入れそうになったり、夜中に砂漠の真ん中で迷子になったり、「刺されると死ぬことのある」サソリに実際に刺されたりと、デンジャーのオンパレードである。

なぜ、そこまでの危険を冒さねばならなかったのか。油田を掘り当てるためでも、埋蔵金を発掘するためでもない。そう。すべては「バッタのため」である。

昆虫学者に対する世間のイメージは「虫が好きでたまらない人」だろう。確かにそういう昆虫学者も多い。だが、著者は単なる「虫好き」とか「虫マニア」の域を軽く超越している。誤解を恐れずに言えば、著者には狂気が宿っている。この狂気は、「絶対に昆虫学者として食べていく」という目標に対する並々ならぬ執念から生まれているものだ。

本書は一貫して著者の狂気に彩られているが、軽妙でとぼけた筆致により狂気が見事に調理され、最高のエンターテイメントに仕上がっている。

著者が昆虫学者を志した源流は、幼少時代にある。きっかけは『ファーブル昆虫記』。ファーブルに憧れ昆虫学者を志した著者はさらに、外国で大発生したバッタに女性観光客が緑色の服を食べられたことを知り、「バッタに食べられたい」という願望を抱くようになる。大学院時代にバッタ研究を行い、晴れてバッタ博士となった著者は、『地球の歩き方』にも載っていないアフリカのモーリタニアに単身乗り込む。アフリカでたびたび大発生するサバクトビバッタの研究を行うためだ。

サバクトビバッタはアフリカの半砂漠地帯に生息する害虫である。「群生相」とよばれる飛翔能力に長けたモードになると、群れで長距離を飛行しながら農作物を食い荒らす。数百億匹が群れて、東京都の面積がバッタに覆われるほどになるという。地球の陸地の20パーセントにもおよぶ範囲がこのバッタ被害を受け、年間被害総額は西アフリカだけで400億円以上になり、深刻な貧困をもたらす一因となっている。

サバクトビバッタの生態を知ることでこの生物の弱点を炙り出せれば、防除に役立てることができるかもしれない。バッタの研究には大きな意義があるわけだ。

大義名分のもと、好きなバッタを好きなだけ研究できる・・・と思ったら大間違いだ。博士号を取ったばかりの若手研究者のほとんどは任期付きの身分であり、業績を上げなければ安定した研究職に就くことはできない。業績とはつまり発表論文に他ならず、研究者としての価値は発表した論文の数と質で決まる。博士が余剰となっている今の時代、圧倒的な業績をもっていなければ、研究者として就職することはできない。

生物学研究はハイテク機器を駆使して行われるのが通例となってきた時代の中で、物資が豊かでなく研究インフラも不安定、文化も言語も大きく異なるモーリタニアで研究を行うことは、業績を出す上でたいへんなハンディキャップに映る。実際に、現地の研究所従業員から相場以上のお金を取られたり、バッタを集めるために子供達から買い取ろうとしたらプチ暴動になったり、30万円をかけて作ったバッタ飼育用のケージがすぐに朽ちてしまったりと、割と大きめの不幸たちがバッタ博士に容赦なくボディーブローを浴びせる。

普通なら何度も心が折れてしまうような状況だが、それでもしぶといのが、著者だ。たまたま見つけたゴミムシダマシという別の昆虫に「浮気」し、それまで誰も見つけられなかった簡便な雌雄判別法を編み出し、論文を発表してしまう。モーリタニアでもアイディア一つで研究できることを証明した。

私はどうしてもバッタの研究を続けたい。おこがましいですが、こんなにも楽しんでバッタ研究をやれて、しかもこの若さで研究者としてのバックグラウンドを兼ね備えた者は二度と現れないかもしれない。私が人類にとってラストチャンスになるかもしれないのです。研究所に大きな予算を持ってこられず申し訳ないのですが、どうか今年も研究所に置かせてください。

著者による処女作。バッタ研究現場の詳細が楽しくわかる。