アメリカン・ドリーム。それは、大志を抱く者が自らの実力ひとつでのしあがっていくサクセス・ストーリーである。しかしじつは、そんなアメリカン・ドリームがいま危機に陥っているのだという。どうしてだろうか。

それは、ひと言でいえば、現在のアメリカでは機会の階層間格差が極端に大きくなっているからである。一方で、裕福で教育水準の高い家庭の子どもには、進学や就職における多様な選択肢が開かれている。だが他方で、貧しく教育水準の低い家庭の子どもには、そうした選択肢などはなきに等しい。それゆえ、自らの出自を飛び越えて実力ひとつでのしあがっていくという可能性が、これまで以上に閉ざされてしまっているのである。文字どおり夢のない話ではないか。

本書は、以上のようなアメリカ社会の変化、すなわち「機会格差の拡大」を真正面から論じたものである。著者は、アメリカ政治学界の重鎮で、『孤独なボウリング』でも知られるロバート・パットナム。広く一般読者から支持を得たという意味では、本書は『孤独なボウリング』と並ぶ彼の代表作といえるだろう。

では、機会格差の拡大はどのような形で進行してきたのだろうか。第1章で語られる、ポートクリントンの社会の変容ぶりにまず驚かされる。パットナムが青春時代を過ごした1950年代、オハイオ州のポートクリントンは機会に関しておおむね平等な社会であった。上層階級も下層階級も同じ地域で暮らしていたし、また、裕福な家庭の子も貧しい家庭の子も同じ学校に通っていた。そして、たとえ貧しい家庭の子であっても、当人にすぐれた能力や資質があれば、周囲からのサポートなども得て、社会的なはしごを駆け上っていくことができた。

しかし、2010年代のいま、ポートクリントンの状況は一変している。大きな潮流は、1970年代からの経済衰退と労働者階級の没落だ。だがそれと同時に、そこではこの数十年でもうひとつ別の流れも進行していた。恵まれた自然環境を有するその地域に周辺の富裕層が流入し、エリー湖畔の一角に集住したのである。

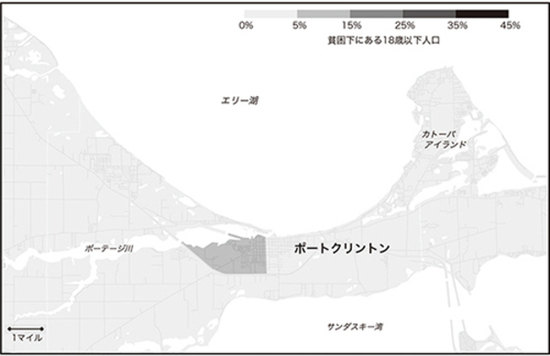

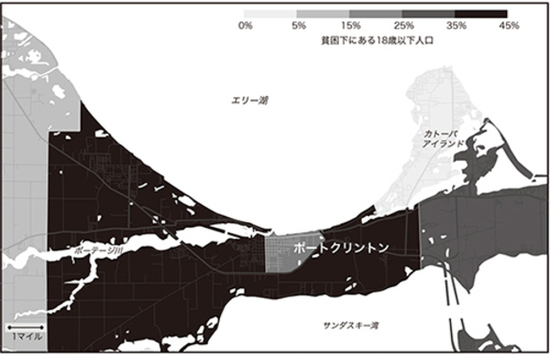

それらの結果として、現在のポートクリントンでは子どもの貧困率が全体で40%近くまで上昇している(20年前の調査では10%未満)。だがその一方で、エリー湖岸沿いのカトーバ居住区は同様の変化を経験しておらず、子どもの貧困率も1%にすぎない。そうした事実と以下ふたつの衝撃的な図からわかるように、ポートクリントンではいまや居住地域の分断が生じているのである。いうなれば、通りのこちら側とあちら側ではまったく別の世界。「湖岸にある富裕層向け不動産から、貧困にあえぐトレーラーハウス地区まで、徒歩10分以内で行くことができるのである」。

そのような分断が生じているのは、なにもポートクリントンに限ったことではない。さらにいえば、分断が生じているのは居住地域に限ったことでもない。多くの場合、裕福な地域の子どもと貧しい地域の子どもはそれぞれ別の学校に通っている(第3章)。また、上層階級と下層階級の子では、属するコミュニティのきずなが違っている(第4章)。もちろん、両者の家庭では家族構造(第2章)も育児のあり方(第3章)も異なる。そして、そうした相違のそれぞれが要因となって、両者の間に驚くほど大きな機会格差をもたらしている、とそうパットナムは主張するのである。

それらの要因に関するパットナムの議論は、どれも注目すべきものである。たとえば、「組織としての学校」よりも「場としての学校」のほうが機会格差を広げているという指摘。つまり、学校の教育そのものの違いよりも、むしろ子どもたちが学校に持ち込むもの(たとえば親の関与や競争、あるいは暴力)の違いのほうが、格差拡大の大きな要因となっているというのである。

そして、とりわけパットナムらしさが光るのは、コミュニティの違いについて論じた箇所であろう。現在の下層階級の子どもには、(上層階級の子どもやかつてのポートクリントンの子どもとは違って)進学や就職に役立つ知識を教えてくれたり、自らの範となってくれたりするような知り合いやメンター(助言者)などがいない。パットナムの考えでは、じつはそうした社会的ネットワークの違いも格差拡大の重要な一因なのであるが、彼はその点を「社会関係資本」や「弱い紐帯」に触れながら議論している。

というのが、本書の議論のおもな流れとポイントである。ところで、その議論で恐れ入ってしまうのは、ふたつの手法がうまく組み合わされている点だ。ひとつは、上層/下層階級の親子にインタビューを行い、彼らの実情を生々しく描き出すという手法。そしてもうひとつは、そうした実情がアメリカ全土で見られるものであることを示すべく、豊富な統計データを提示するという手法である。そのように質的研究と量的研究を巧みに組み合わせることにより、機会格差の拡大を説得的に示すとともに、その実情を読者に深く実感させることにパットナムは成功しているのである。いやはや。

もちろん、本書の内容はあくまでアメリカ社会に関するものである。しかし、本書の詳細かつ重厚な議論は、日本の読者にも間違いなく大いに参考になるはずだ。それどころか、格差社会の進展とこれからの対応を考えるにあたっては、本書はまぎれもない必読書といえるだろう。

なお、パットナムは本書で、機会格差の拡大を指摘するだけでなく、それへの対応策も議論している(第6章)。「機会格差を減らすことはできる」と題された節のその強いメッセージを、最後に引用しておこう。

わが国の歴史の中で、社会経済的格差の拡大によってわれらの経済、われらの民主主義、そしてわれらの価値観が脅かされたのは初めてではない。こういった難題を成功裏に克服して機会の復活を目指すべく現在まで追求されてきた各個別の対応は、具体的にはさまざまに異なっているが、それら全ての根底にあるのは他人の子どもに対する投資への責任感だった。そして、そのような責任感の根底にあるのは、これらの子どももまたわれらの子どもなのだ、という根深い感覚だった。……今日のアメリカでは、こういった子どもに対する自身の責任を認めなければならない。アメリカの貧しい子どもも、確かにわれわれに属しているのであり、われわれも間違いなく彼らに属しているのだから。彼らは、われらの子どもなのだ。

アメリカであろうと日本であろうと、同じことがいえるだろう。われらの未来は、われらの子どもとともにあるのだと。

※図版提供:創元社

いわずと知れたパットナムの前著。書名から見てとれるように、アメリカ社会にかつてあったコミュニティのきずなが失われていったさまを克明に描いている。