住居の間取図を見て楽しめる人がいるように、地図を見てその先の光景に思いを巡らせ楽しめる人もいる。地図上から読み取れる地形や街、河川の形状などから、その場所や住む人間達を想像し、あたかも自分もそこにいるような思いを馳せれる心地よさがあるからだ。

本書はナショナルジオグラフィックから出版された地図を纏めた一冊である。太古の地図から、空想世界の地図、大遠征や探検の地図、衛星写真の地図まで、人々がどのように世界を捉え、想像し、工夫し、活用してきたかを美しい図版でたどることができる。

冒頭に紹介された写真で目を見開いてしまった。マンモスの牙に描かれた「パブロフ図」。

飛行機によりわずか数時間で大陸を横断し、

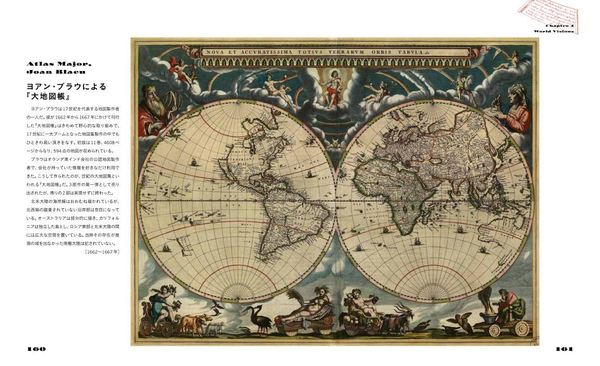

世界地図の傑作としてはブラウの地図があげられるだろう。ブラウはオランダ東インド会社の公認地図製作者で、会社が持っていた情報を好きなだけ利用できた。彼が生きた17世紀は地図製作がブームとなり、この地図は当時ひときわ高い完成度となった。ブラウの出版した『大地図帳』は全11巻4608ページにもおよび、594点の地図が収められている。よく見ると北米大陸の北西側は未開拓なのか空白となっており、南極大陸も不確定要素が多いのか描かれていないのも興味深い。

こちらはレオナルド・ダ・ビンチ作。レオナルドは1502年すでに平面図に着手していた。この図は城壁、通り、河川、建物、畑をインクと水彩絵の具で描いたものだ。細かく観てもディテールに正確性があり、とにかく精度が高い。レオナルドは結び目のあるロープやオドメーターを手に歩きながら距離を実測し、縮尺で表したそうだ。彼の存在は、いつでもフィールドを超えて私達の前に表れてくる。

思わずこれが地図?とこぼしたくなるのは、1540年代に描かれたアステカ王国の首都テノチティトランの絵図。図の中央、岩から生えたサボテンの下には都市の名前が書かれ、青い外枠は県外であることを示す湖、斜めの青い線は主要な運河を表す。

デザイン要素も多く含まれるこの図が示しているのは、実際の地形ではなく住民たちが考えていた社会のあり方。4つの概念が区画に分けられて表現されている。鷲はウィツィロポチトリ神の使いの象徴であり、この地に都市を築くようにとクルワ・メシカ族に示している場面だという。ということは裏をかえせばクルワ・メシカ族による統治を正当化する図に見えなくもない。人間が天使から啓示を受けているシーンがよく宗教画に観られるが、そのような印象を受けてしまうのは、創り手の意図を考える私だけであろうか。

紀元前18~20世紀。エジプト、ディール・アル=ベルシャで出土した棺の内部を飾る地図。『死者の書』に先立つ『二本の道の書』の一部が描かれ、死者の魂がオシリス神の住む冥界へたどりつくための2本の異なる道を示している。1本は水路(右側青色)、1本は陸路(右側黒色)を表すとされる。中世ヨーロッパ諸国やイスラム以前のアラブ諸国には「地図」という言葉そのものすらなかった。そもそも世界の真の姿は地図で表現できないと考えられていたわけだ。しかし、その反面この図では存在するかどうかもわからない冥界へとたどりつくための方法が記述されている。

本書では、そもそも尺度の概念がない地図もある。これらの地図を、地図と言っていいものだろうかという地図も多く登場する。

現状広く使用されているメルカトル図法を今は画一的に使用しているが、グリーンランドの約14倍もの面積があるアフリカを、

このような問いかけは「地図とは何か」「地図に何を求めるか」といったことを私たちに考えさせる。同時に時のはざまに消えていった地図はどうなっていったのか。想像は無限に膨らんでいく一冊だ。

※画像提供:日経ナショナルジオグラフィック社