彼女に出会ったのは13年前、ロンドンの美術館だった。エキゾティックな顔立ち、豊かな黒髪、挑発するような強い瞳。その絵がひときわ目を引いたのは、画家とモデルの間に横たわる張りつめた雰囲気が、初めて見る私にも感じられたためだった

画家の名は、D.G.ロセッティ。ラファエル前派を代表する画家にして詩人である。モデルは、ジェイン・モリス。全ヨーロッパへと広がるアーツ・アンド・クラフツ運動のさきがけとなった芸術家、ウィリアム・モリス(1834~96年)の妻であった。

モリスの業績を一言で述べるのは難しい。詩人、作家、美術工芸家、社会主義者……。62年の生涯で「10人分の仕事をした」と言われるモリス。なぜ彼は妻とロセッティの関係に沈黙――それどころか、ロセッティと共同で家を借り「三人の寄合所帯」をもったのか?

本書はモリスの生涯を丹念に描き出した評伝であるが、ヴィクトリア時代の英国を生きた芸術家やその周辺を巻き込んで複雑に絡み合う波瀾万丈の群像劇は、ページを繰る手が止まらなくなること請け合いだ。

1834年、モリスはイングランド東部の裕福な家庭に誕生した。創作の原点になったのは、幼少期を過ごした自然豊かな故郷の森である。

野鳥や草花や樹木はどれもこれもが個性的としか言いようのない形状と色合いで少年を有頂天にする。(中略)魔法のような森の力が少年を虜にした。森とともに過ごした時間は終生色褪せることのない歓びの体験として深くモリスに刻まれた。

1852年、聖職者になるべくオックスフォード大学に進学。多くの出会いのなかでも特筆すべきは、恩師と仰ぐ思想家、トマス・カーライルとジョン・ラスキン。死の時まで「完璧・絶対的な友情」で結ばれるエドワード・バーン=ジョーンズ。そしてロセッティである。

22歳のモリスにとって強烈な個性で若き芸術家たちを束ねる6歳年上のロセッティは、本書の言葉を借りれば「甘美な心酔」の対象だった。彼の「絵を描かなくてはいけない、君には絵が描ける」という言葉で、モリスは画家を志す。

翌1857年、ロセッティがラファエル前派の同志たちに学生会館のフレスコ画共同制作を呼びかけた。ラファエル前派は自然主義を掲げた気鋭の芸術家集団であった。写実を重んじるあまり、ジョン・エヴァレット・ミレーが名画<オフィーリア>制作中、モデルに風呂の中で長時間ポーズをとらせて風邪を引かせてしまったというエピソードはよく知られている。

しかし、この壁画制作は無謀な試みだった。ろくに絵筆も握ったことがないモリスにまで声がかかったほどなのだから、力量不足は明らか。それでもこの共同作業は、若き芸術家たちの人格形成に大きな意味をもつことになる。

日没まで絵具と汗にまみれながら、試行錯誤の毎日が続く。それでも、高い足場を組んだ現場には、若い哄笑と喚声が絶えなかった。(中略)ロセッティの熱狂が仲間全体に乗り移った感がある。これが後年「陽気な大作戦」とよばれる作業の実態であり、参加者それぞれにとって忘れがたい記憶につながる体験だった。

そしてこの年に起きたもうひとつの出来事――それがジェインとの出会いであった。2年後に結婚し2人の娘をもうけたモリスは、愛情あふれるよき父であった。今も人気の高いモリスによるデザイン「苺盗み」にまつわる次女メイの回想は、自然を慈しむモリスの人柄と育ちのよさをよく表している。

庭に出た父が、庭師の「この野郎、首をひねってやる!」という怒鳴り声を聞きつけて、果樹園でツグミが狼藉をはたらくからといって、鳥に手出しをしては絶対にいかんよ、と言っている姿は、皆さんにも想像できると思います。“口に入る苺が少しくらい少なくなってもいいじゃないか”。わが家の食堂の壁には、六月ともなると、かわいい庭の王様のためにこんなお触れが張り出されるのでした。

対して、後年のジェインの告白は衝撃的だ。

夫を愛したことはありませんでした。

ジェインはロセッティが好きだったのに家庭の事情で「玉の輿」に乗るためにモリスと結婚した、という見方もある。しかし、モリスの親友バーン=ジョーンズの妻ジョージアーナが記した、ジェインが子どものために小さな肌着を縫っている情景は、満ち足りた幸福そのものなのである。

なぜ、後にジェインはもっぱら留守な夫をよそにロセッティと同居を続けたのか? しかも、彼女はロセッティの死後、ロセッティをこう言ったという。

あの人は狂人だった。

モリスの沈黙は、若き日の高揚を共にしたロセッティと決裂したくなかったからではないか? じつはモリスにもやり場のない苦悩を分かち合う女性がいたのだが、その相手にも驚きを禁じえない。さらにはバーン=ジョーンズやミレーも、道を踏み外してしまうのだ。

だが、本書の登場人物で最も不幸だったのは、ロセッティの妻エリザベス・シダル(リジー)に違いない。ミレー作<オフィーリア>のモデルである。

モリスが結婚した翌年に式を挙げたロセッティとリジーだが、6年という長い婚約期間に加えてジェインの存在もあってか、花嫁は心を病んでいた。挙式から2年後、彼女はアヘンチンキの過剰服用で世を去る。遺体は夫の詩の創作ノートと共に埋葬された。

妻亡き後もロセッティはジェインと親密な関係を続け、モリスの詩人としての成功が彼を狂気の行動に走らせる。――モリスに対抗するには、あのノートを取り戻さなければならない!

ロセッティは秘書のハウェルにリジーの墓を掘り返す算段を託す。柩の中のリジーの遺体は、おそらく命を絶ったその薬剤のお陰で(と関係者は想像したらしいが)、七年前と信じられないくらいに変わっていなかった。それに、死者の髪の毛はずっと伸び続け、長い金髪は柩一杯に美しく広がっていた、という。

どれだけ最低なんだ、ロセッティ。だがこの狂気は、やがて彼自身を蝕んでゆくことになる。

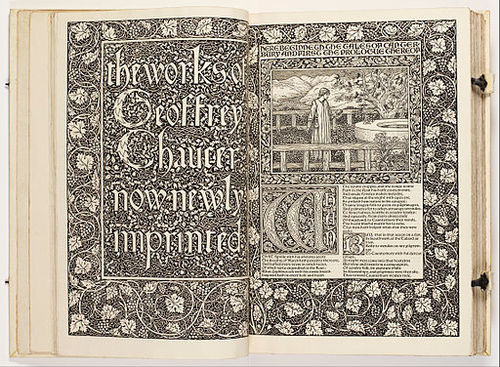

かたやモリスは数々の著作を上梓、染色を学び美しいデザインを次々と発表、ナショナル・トラストのさきがけとなった古建築物の保全や自然保護活動に奔走し、ケルムスコット・プレスを設立して装飾の美を究めた本を世に送り出す。

モリスの「夢」とは、一言で言えば、素朴な手仕事の芸術化、そして芸術の日常化、それを可能にするための社会の仕組みを招来させることの一事につきる。

彼は社会主義者として活動し、連帯にこだわった。著書『ユートピアだより』には、22世紀のロンドンを舞台に「仕事が喜びで、喜びが仕事になっているくらし」が描かれている。その思いは仲間たちと壁画制作に没頭した、あの若き日の体験と無縁ではないだろう。だがモリスの夢は、彼の目の前で惨劇となって打ち砕かれてしまうのだ。

本書を手に取ったのは、装丁の美しさに加え、名画にまつわる三角関係に興味があったからである。しかし読み終えて心に残ったのは、少年時代の自然への憧憬や若き日の友情、愚直に夢を追い続けた芸術家の人生そのものだった。

もし再びロンドンで、若く美しいままのジェインの前に立ったなら。何も知らなかった13年前よりも複雑な思いで、彼女を見つめてしまいそうな気がする。

目覚めるとそこは、22世紀のロンドン。モリスによる理想と希望の物語。

リジーの墓から取り出した創作ノートの詩を所収。

モリスのデザインは、インテリアや布、傘などの日用品でも、今も人気がある。