「青木薫のサイエンス通信」久々の番外編です。今回取り上げたのは、人類のルーツの謎を古代ゲノム解読で突き止めた『ネアンデルタール人は私たちと交配した』。この偉業のインパクトは、「何がわれわれを、われわれにしているのか」という問いに答える、大きな可能性が切り開かれたことにあるのだという。尚、著者のスヴァンテ・ペーボ博士は、7月5日(日)NHKスペシャル「生命大躍進」にも登場。併せてお楽しみください。(HONZ編集部)

少し前のことになるが、『ニューヨーカー』誌のスタッフライターであるエリザベス・コルバートさんが、スヴァンテ・ペーボという科学者の仕事を紹介する記事を書いていた。タイトルは SLEEPING WITH THE ENEMY –what happened between the Neandelthals and us? (敵と寝る--ネアンデルタール人とわれわれのあいだに何があったのか?)という、センセーショナルなもの。

ペーボさんは、「われわれは何者なのか?」という歴史ある大問題に光を当てるべく、ネアンデルタール人のゲノム解読に取り組んでいるという。そしてすでにいくつか衝撃的な事実が明らかになっているらしい。なかでもハッとさせられるのは、われわれの祖先はネアンデルタール人と交わり(←これはもう、ほぼ確実)、そして彼らを……絶滅させた、という可能性だ。

しかし、いったいなぜそんなことがわかるのか? 「ネアンデルタール人のゲノムを解読する」とひとことで言うけれど、それは容易なことではない、いやむしろ絶望的に難しい。「ヒトのゲノムが解読できたんだから、ネアンデルタール人のゲノムだって解読すればいいんじゃないの?」と思われるかもしれないが、そうは問屋が卸さないのだ。現に生きているヒトのゲノムを解読するのと、三万年ほども前に絶滅したネアンデルタール人のゲノムを解読するのとは、まったく別のことなのである。

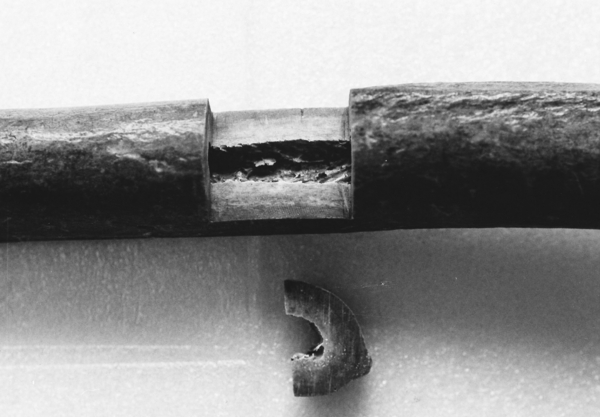

まず第一に、DNAは、生きた細胞の中では、たえず修復されているおかげで構造を維持することができる。しかし生物が死んだ途端、DNAはバラバラと崩れ始める。死後、数千年ほどしか経っていないDNAでも、解読するのは至難の業だ。数万年ともなれば、ほとんどファンタジーの世界だった--スヴァンテ・ペーボが登場するまでは。

古い遺物からDNAを取り出すのが難しいのは、DNAが崩壊しているからだけではない。たとえ保存状態がたまたま奇跡的に良く、わずかばかりのDNA断片が残っていたとしても、数千年、数万年という時の流れとともに侵入した微生物のDNAに汚染されている。さらに遺物がいったん発掘されれば、そこら中にあふれかえる現生生物のDNAに汚染されてしまう。あるかなきかの「求めるDNAの破片」を取り出すという仕事は、たとえて言えば、大音響のロックコンサートの最中に、蚊の羽音を聞き取ろうとするようなものなのだ。

いったいどうやって、ペーボさんはそれに成功したのだろう? コルバートさんの記事には、ペーボさんの偉業について、何人かの人たちが彼女に語った印象的な言葉があった。

たとえば、ペーボさんがポスドク時代を過ごしたアラン・ウィルソン(アフリカ単一起源説&ミトコンドリア・イブの人)の研究室で同僚だったメアリー-クレア・キング(乳がん遺伝子の人)は、次のようなことを言っていた。「ウィルソンとペーボは二人とも、壮大なアイディアを持つことができる。そしてそれを、検証可能な仮説に落とし込むことができる。さらに、仮説の検証に必要なテクノロジーを開発する腕力がある。この三つの能力のすべてにおいて、二人は図抜けている」

ペーボさんのネアンデルタール・プロジェクトのメンバーで、現在はカリフォルニア大学サンタクルーズ校で生物分子工学教授となっているエド・グリーンはこう語る。「たいがいの科学研究には、ユニークなことなんかない。自分がやらなければ、数カ月後には誰かがやるだけのことだ。しかしスヴァンテは違う。彼がいなかったら、今あるような古代DNA研究という分野は、そもそも存在しなかっただろう」

クレイグ・ベンター(ヒトゲノム&合成生物学の超有名人)はこう語った。「科学において、ユニークであることと生産的であることが両立しているケースはまず滅多にない。スヴァンテはその両方たりえた。わたしは彼の人物と、彼が成し遂げた仕事の両方に対し、絶大な尊敬の念を抱いている」

ヒト・ゲノム・プロジェクトの創設者のひとりであるメイナード・オルソンはこう語る。「自分だったら(ネアンデルタール人のゲノム解読)なんてやらなかったと思う。難し過ぎるからね。ペーボは古代DNA研究を、ジュラシック・パークのファンタジーから、ハイスタンダードな科学にしたんだ」

スヴァンテ・ペーボって誰? と思っている、そこのあなた(わたしもだったけど(^_^;))、この名前は覚えておいて損はなさそうだ。彼は、世界各地の自然史博物館を、最先端の分子生物学データバンクに変えた科学者である。そして「われわれは何者なのか?」という抽象的な問いを、科学的に回答可能な問いにした人物でもあるのだ。

そしたらば、このたび、なんと、スヴァンテ・ペーボさん自らが書いた本が刊行された。そのタイトルも、『ネアンデルタール人は私たちと交配した』。

で、どんなすごい人かと思いながら本を読み始めるとすぐに、そのしなやかな語り口に不意を尽かれた。しかし読み進めるうちに、ソフトな書きぶりとは裏腹に、やってることはモーレツだとわかってくる。壮大な夢を見ることのできるビジョナリーとしての資質、ビッグなアイディアを検証可能な仮説に落とし込むために不可欠な、抜け目のない状況判断力、そして仮説を「きちんと」(←ここ大事!)検証するための、ほとんどパラノイア的なこだわりが、ひとりの人物の中に共存しているのだ。

それだけではない。共同研究のパイプを作るときのねばり腰、一癖も二癖もある院生やポスドクからなる研究チームをまとめ、信頼関係を築いていくときの二枚腰、三枚腰にも、恐れ入りました、とひれ伏したくなる。

しかし何より圧倒されるのは、粘りに粘って切り開いた突破口のド迫力だ。mtDNAはまだしも、核DNAの回収なんて絶望的だという局面で、それを可能にする技術を思いついたくだりや、ネアンデルタール人の骨があまりにも少なく、ゲノム解読なんて、しょせん夢のまた夢なのか、と思われた局面で、同じ分量の骨から数百倍ものDNAを回収する方法を思いついたくだりでは、わたしは思わず本を置いて、しばし呆然としてしまった。この二つだけではない。それと同じくらい大きな困難が次から次と襲いかかってくるのだが、チームのみんなが頭を絞りに絞って、壁を突破する。そうか、そうなのか、こうしてベーボさんとそのチームは、ファンタジーを科学に変えたのか、とズシンと納得がいくのだ。

その「ど根性」な研究が、「われわれは何者なのか?」という究極の問いにぐいぐい答えていくための、パワフルな可能性を切り開いたのである。

それはどういうことなのか感じをつかむために、こんな実験を例に挙げよう。霊長類のおとなと、ヒトの子ども(実験のデザインに応じて、2歳だったり、5歳だったりいろいろ)に、簡単な課題を与える。中身を取り出しにくい容器に美味しそうな食べ物を入れ、問題解決能力(創意工夫で中身を取り出す能力)を見る、といった課題だ。すると、霊長類のおとなは立派な創意を見せてくれるのに対し、人間の子どもは案外ダメだったりする。「おいおい、がんばれよ、ニンゲンの子ども!」と激励したくなってしまうが、まあ、2歳児(あるいは5歳児)なんて、そんなものかも、とも思う。要するに、霊長類、思う以上に優秀なのだ。

しかしそんな(案外たいしたことない^^;)ヒトの子どもも、ある一点において、他の霊長類にはない、圧倒的な力量を示すという。いわゆる「ソーシャル・キュー(社会的手掛かり)」を捉える能力がずば抜けて高いのだ。目くばせ、あごしゃくり、といった「合図」を巧みに捉え、問題解決に活かす能力がある。それに対して霊長類は、そういう合図がわからず、スルーしてしまう。実際、霊長類の群をどれだけ観察しても、重いもの(丸太とか)を運ぶために、ふたりで力を合わせる、といった行動は見られないらしい。われわれならすぐに、「ちょっと、そっち持ってくれない?」と周りの人を巻き込みたくだろう。

いったいその違いは、どこにあるのか? ネアンデルタール人のゲノムとわれわれのゲノムとを比較することにより、「何がわれわれを、われわれにしているのか」という問いに答える、大きな可能性が切り開かれるのである。

ゲノム解析でわかる遺伝子の変異ということで、まず誰もが考えるのは、言語能力に関係しているFOXP2遺伝子だろう。この遺伝子が人間の社会性と密接な関係をもつことを疑う者はいない。しかし、それだけではない(と、ここから先は、本には書いていない、コルバートさんが聞きだしたペーボさんの考えなのだが^^;)。そもそも、FOXP2遺伝子の変異は、人類とネアンデルタール人とで共通しているのである。

むしろ、あまり注目されていないRUNX2(鎖骨頭蓋形成に関係する遺伝子)とか、CADPS2およびAUTS2が重要かもしれない、とベーボさんは言う。後者の二つは自閉症と関係があるといわれれる遺伝子で、そう、ソーシャル・キューを使いこなす能力にかかわっている可能性が高いのだ。こうした、きわめて具体的な可能性が、われわれの自画像に新たな光を当てつつあるのである。

有史以来、人間が書いてきた書物を読むと、陰に陽に、「われわれ人間は特別だ」という強烈な自負に支えられていることを意識させられる。その自負を支えているのは、人間と他の霊長類とのあいだには、大きなギャップが横たわっているという現実なのだろう。しかし、ひょっとして、そのギャップは、われわれの先祖たちの血塗られた手によって作られたものだとしたら? かつて各地に存在していた「○○人」「△△人」の「不運」は、われわれの先祖と出会ってしまったことなのだとしたら?

ベーボさんは最近、われわれの先祖がネアンデルタール人や「○○人」「△△人」を絶滅させたとは、必ずしも考えなくてもいいのかもしれない、と思い直しているという。なぜなら、彼らの一部はわれわれのゲノムに取り込まれて、今も生きているのだから、と。

本の最後の数ページをめくりながら、わたしはふと、ネアンデルタール人は、不思議な鏡に映ったわれわれ自身の姿なのかもしれない、という思いにとらわれた。少なくとも、鏡の向こうからこちらを見かえすその目には、たしかにわれわれが映っているのだ。

青木薫さんの翻訳による『数学の大統一に挑む』。7月13日発売です。