1995年、西アフリカのシェラレオネ生まれのミケーラという少女は、優しい両親のもとに生まれたたったひとりの子どもだ。生まれつき白斑病という皮膚がまだらになってしまう病気を持っていたため、家族以外からは愛されず小さいころから孤独であった。

シェラレオネでは、男は親に言われるまま何人も妻を持ち、女や子供は殴って躾けるという風習がある。しかしそれに逆らい、恋愛結婚した両親は「女に教育はいらない」という意見をはねつけ、不憫な皮膚を持つミケーラを学校に通わせ勉強させていた。温かい家族に恵まれミケーラは幸せだった。

しかし内戦が彼らの生活を一変させた。デビルと呼ばれ忌み嫌われていた反政府勢力の革命統一戦線(RUF)が父を殺し、母も病で亡くなってしまう。身寄りを無くしたミケーラは孤児院に入れられる。まだらの皮膚のこともあり、ここでも虐げられた。しかし幸運が重なり唯一の友達となったミアとともに、4歳でアメリカ・ニュージャージー州のデプリンス家と養女となって海を渡った。

彼女の人生はここから始まった。

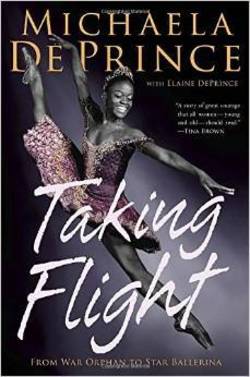

2011年、あるドキュメンタリー映画が話題になった。『ファースト・ポジション 夢に向かって踊れ』は、若きダンサーたちが一流を目指して切磋琢磨していく物語だ。黒人女性であるミケーラがその才能を認められ紹介されている。多くの子どもや女性が虐殺され、昨年はエボラ出血熱の蔓延で知られるシェラレオネから救出された、ほんの一握りの子どものひとりであった。

現在でも黒人のクラシック・バレリーナは少ない。白人が優遇される世界で、ミケーラは5歳でレッスンを始める。孤児院時代、偶然拾った雑誌でみた美しい女性バレリーナに憧れ、どうしても自分で踊ってみたかったのだ。

「くるみ割り人形」のビデオを繰り返し見続け、振り付けも覚えてしまう。幼い少女には夢の世界であっただろう。養父母も好きなことを好きなだけやらせてくれた。それは本当の自分の子どもを次々と亡くしてしまったことに起因していたのだが、幼いミケーラにはわからない。

足はできるだけ高く真っ直ぐに、ジャンプは空を駆けるようにしなやかに高く。生まれつき体が柔らかく練習熱心、そして指導者にも恵まれた。バレエ以外のことを頭から排除し、レッスン漬けの日々を送る。

人種差別?もちろんあった。それほど裕福でないから、衣装はママの手作りだ。チュチュは何度も染め返して使い、トウシューズを長持ちさせようと工夫する。バレエは彼女の生きるための原動力であった。

そして彼女が手にしたのは、人種なんか関係ない、バレエという世界の最高峰を目指す仲間たちだ。オランダの国立バレエ団に合格したことは「黒人だから」と言って採用されない因習の世界に風穴を開けた。戦争を逃れて世界的な成功を収めたことで、国連の仕事を引き受け、女性サミットにも参加した。2012年にはハフィントン・ポストの「18歳以下の18人―年間最優秀ティーン」にも選ばれた。他にも毎年、様々な賞を獲得している。

本書はミケーラ自身と、彼女が誰よりも愛する義母のエレーン・デブリンスとの共同で書き上げた自伝である。小学生高学年であれば読めるように振り仮名もたくさん使われている。親子で読んで、ゆっくり話し合うこともできるだろう。夏休みの課題にいかがだろうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本書は『理系の子』ならぬ『バレエの子』の物語。若者たちの可能性を目の当たりにみせられた。

成毛眞のレビューはこちら。 文庫の巻末に収められた日本人受賞者と成毛眞の対談はこちら。