「ミイラ取りがミイラになる」という言葉が存在するくらいだから、ガンの名医がガンに罹ることだって、警察官が犯罪者になることだって、決して珍しくはないだろう。しかし本書に登場する著者のケースは、冒頭から絶句する。

ある日、神経科学者である著者は、大量の脳スキャン画像をチェックしていた。やがて、その中の一枚にひどく奇妙なものが交じっていることに気が付く。彼の手にした画像の持ち主がサイコパスであることを確信するまでに、時間は掛からなかった。しかしその後、彼は再び驚くことになる。なんとそれは、彼自身の脳スキャン画像であったのだ。

サイコパスの研究者が、サイコパスであったーーこの衝撃の事実を皮切りに物語は始まる。科学者視点による所見と自分自身のこれまでの体験、二つの視点が交錯する中で際立っていたのは、両者の間に大きな乖離が存在するということであった。

サイコパスの定義とは今日の科学の進展をもってしても、未だ不確かなものである。一般的に「精神病質」と表されるサイコパスの特徴は「平板な感情の動き」に代表される対人関係における共感性の欠如である。映画『羊たちの沈黙』『ハンニバル』に登場するレクター教授のような、古典的なサイコパス像を思い出される方も多いだろう。

だが決して凶悪な殺人犯だけを指すわけではなく、人を思い通りに操縦しようとしたり、嘘に長け、口がうまく、愛嬌たっぷりで、人の気持ちを引きつけたりといった特徴も含むものとされる。むろん著者は人殺しや危険な犯罪を犯したことなどなかったし、それどころか科学者として成功し、幸せな結婚生活を送り、3人の子宝にも恵まれていたのである。

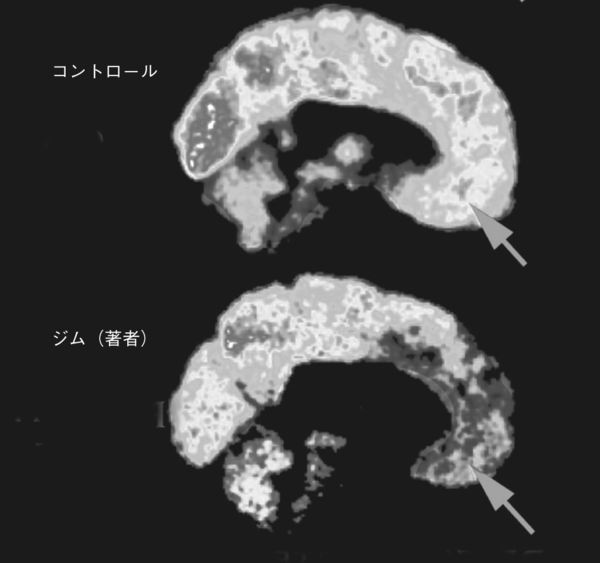

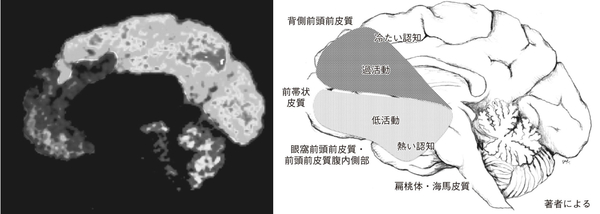

そもそもサイコパスと言われる人達の脳には、一体どのような特徴が見られるのか。これを著者は、自身の画像も使いながら説明していく。

スキャン画像を眺めることで明らかになるのは、健常な人の脳と比べた場合に眼窩皮質と扁桃体周囲の活動が低下しているということであった。この領域の活動が低下すれば、人は衝動的になるとされ、他者の感情を共有することに大きな障害を有する可能性が高い。

つまりサイコパスは、情動に関わる認知(=熱い認知)のために使用される<前頭前皮質>腹側システムの機能に乏しいが、理性的な認知(=冷たい認知)のための<前頭前皮質>背側システムは活発なままである。そのため良心の呵責や共感を伴わず、冷静な計画の元に他人を操ることが出来るのだ。

それならば、このような脳機能の特徴が一体何によってもたらされたのか。調べ始めた矢先に、著者は母親から更なる衝撃の事実を聞かされる。

それは、父方の家系に数多くの殺人者が存在し、そのいずれもが近親者を殺害した疑いがあるという事であった。だがそれでも著者が動じることなど、全くなかった。なぜならサイコパスの脳を持ち、おそらく遺伝子もサイコパス由来であるという科学的事実をもってしても、彼自身の経験してきた幸せな人生とは符合しなかったからである。

そこで彼は発育過程で環境と遺伝子とは数多くの仕方で相互に作用し合う、いわゆるエピジェネティクスに注目する。たとえば三世代以上に渡り幼児のうちに社会的暴力を経験していると、好戦的な戦士文化が形成されてしまうため、暴力的になる可能性が高いという。いわゆる戦士の遺伝子と呼ばれるものだ。

これらの研究結果を元に、著者は「三脚スツール」という名の理論を確立していく。サイコパスの要因となる3本の脚とは、①前頭前野皮質眼窩部と側頭葉前部、扁桃体の異常なほどの機能低下、②いくつかの遺伝子のハイリスクな変異体 ③幼少期早期の精神的、身体的、あるいは性的虐待、異常である。それは著者自身の人生との間にも、十分に折り合いを付けられるものであった。

そして彼はこの理論を広く世に知らしめるべく邁進し、実際にTEDで講演を行った記録なども残されている。

だが、この研究成果発表に乗じたカミングアウトもまた、パンドラの箱を開ける行為であった。ある日講演前の打ち合わせにおいて、同席した医師から双極性障害を患っているのではないかという指摘を受けるのだ。ちなみに双極性障害とは、高揚した気分と抑うつ気分との間を行き来する人たちの状態を指す。

この瞬間、彼の人生で起こってきた出来事、喘息、アレルギー、パニック発作、強迫性障害、高度の宗教性、不眠、快楽主義、個人主義…。様々な症候群が、一本の線でつながり出す。

これまでの人生における自己認識そのものを疑う必要性に迫られた彼は、自分に共感が欠けていたことを確信し、周囲の人間に自分の人物像を聞き回っていく。自らが主観と客観の架け橋となり、同一性のギャップを埋めようとしていく様は、それ自体が数奇な物語であり、自分探しのための巡礼の旅でもあった。人は失ったものには気付きやすいが、はじめから欠けているものには気付きにくいものである。

やがて彼は、自分自身が向社会的サイコパスであることを受け入れる。たしかに反社会的な特性はなく、怒りをコントロールすることが可能で、犯罪歴がないことも紛れもない事実であった。だが、対人関係的特性、情動的特性、そして行動的特性に関して、サイコパスの特性となる項目の多くが該当していたのである。

本書のラスト二章、タイトルは「サイコパスの脳を変えることはできるのか?」と「なぜサイコパスは存在しているのか」。通常の科学者が語っても興味深い内容であることに間違いはないが、当事者視点から語られる記述には哲学的な思索も入り交じり、最後の一行まで目が離せない。

もしこの話がフィクションだったなら、多くの読者は途中でページを閉じてこう言うだろう。「設定に無理があるし、話の展開が急すぎる」と。しかし本書がノンフィクションである限り、それは最大級の賛辞である。生身の男の人生に設定の変更など許されないし、映画の一場面のようにカットすることも出来はしない。面食らい、当惑し、翻弄され続ける点にこそ、本書の凄味がある。

科学的であるということは時に冷酷で、その状態を一義的に規定してしまうことでもある。科学の理によって予定される帰結を、自らの生き方をもって切り開こうとする姿は、たとえ自分が正常だと思っている人にとっても引きこまれる要素が多々あるだろう。本書はサイコパスをめぐる科学の書であり、私的な科学者の物語であり、そして自由への意志を語った希望の書でもあるのだ。

<画像提供:金剛出版>