人類がまだ火星に行っていないのは、

科学の敗北ではなくマーケティングの失敗なのだ。

ここ数週間、本書のオビに書かれていた言葉が頭から離れない。だが、こう言われて気を悪くするマーケティング関係者などいないだろう。叱咤されているようでもあり、持ち上げられているようでもあり…

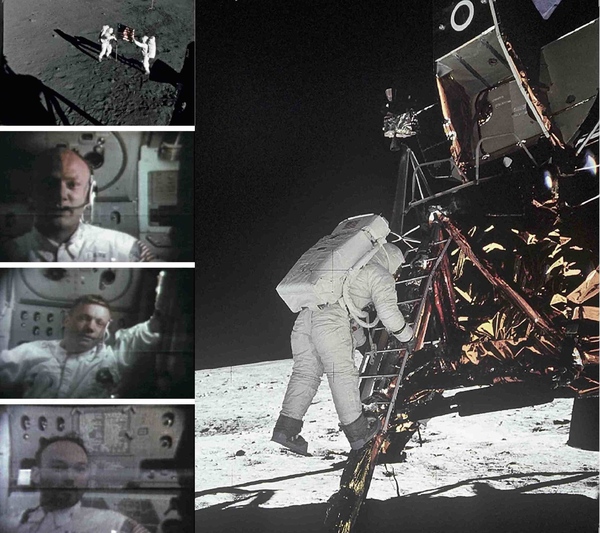

1969年7月20日午後10時56分20秒。その時代に生きていた人なら誰もが、その時どこで映像を見ていたのか、克明に憶えているとも言われるアポロ計画。イーグル号が月面着陸して人類の足跡が月面に刻まれる様子は、世界中の人によってテレビやラジオで見守られた。

本書はこの科学的偉業を、史上最大にして最も重要なマーケティング・PR活動として紹介した一冊である。科学や技術が事足りていたとしても、世の中にそれが受容され、自分事化されなければ、後世に語り継がれるどころか、事を成し遂げることすら難しい。科学の裏側で見落とされがちな社会史的な側面を、仕掛け人たちの視点から描き出した。

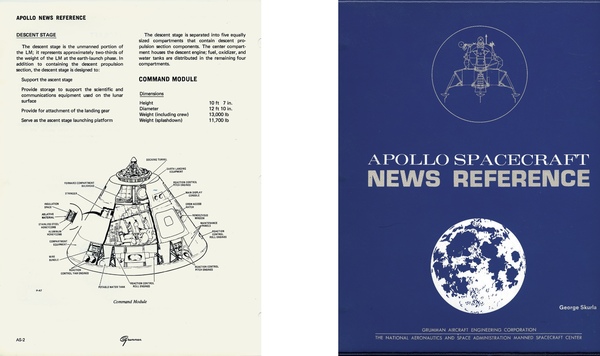

著者は、宇宙飛行士、契約企業のマーケティング担当、NASA広報スタッフ、ジャーナリストといったあらゆる面々から資料を蒐集し、そのプロセスを微に入り細に入りヒアリングしている。これだけ多岐に及ぶキャンペーントレース資料、そして内部情報が揃えば、ある日突然「人類が火星に到達するためのマーケティング戦略を考えよ」という競合プレゼンのオーダーがきても、きっと勝つことが出来るだろう。それぐらい資料価値の高いものばかりが掲載されている。

銀河系への道のりは、フィクションとノンフィクションが橋渡しされるように切り開かれてきた。SFや映画が想像力を刺激することで土台を作り、1952年コリアーズ誌で「人類がまもなく宇宙を征服する」という特集を組んだことが新たなパーセプションを生み出す。印象的なイラストが目を引いたことはむろん、「未来の戦争に備えて宇宙から国を守るべきだ」という発想が誕生したのである。つまりSFが世界観を作り、ジャーナリズムが実現可能性を世に問うたというわけだ。

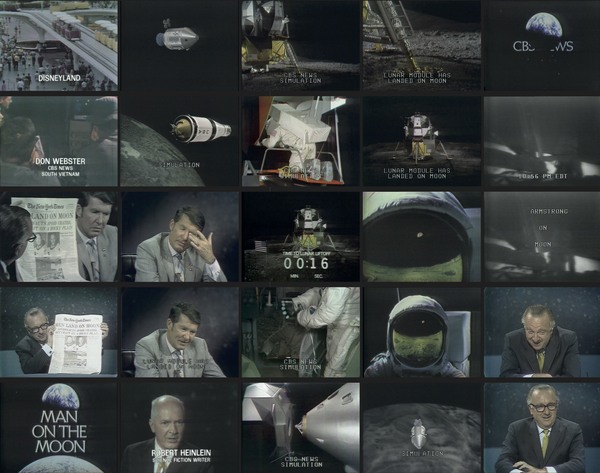

そのような気運の高まりの中、1958年NASAが正式に発足する。前年にはソ連がスプートニク1号を打ち上げており、余韻も冷めやらぬ中での出来事であった。この発足間もない時期に編み出されたメディア対応は、現在ブランド・ジャーナリズムやコンテンツ・マーケティングと呼ばれるものにも非常に近い。時代に先駆けた先進的な取り組みというより、この事例を基盤に現在のマーケティングが構築されたと言った方が正しいだろう。

(下)有人宇宙飛行センター講堂を出たところにあるロビーの様子

NASAの広報は宣伝ではなく報道というスタンスに立ち、新聞・雑誌や放送局で働いた経験のある人材を積極的に採用したのだという。須らく文章を書くのが上手く、媒体がどのような論理で動いているかという感覚に優れていた人物ばかり。この戦略が「開かれた広報」というスタイルを形作り、NASAとマスメディアは蜜月の時代を迎えることになる。

一連のプロジェクトにおいて、何をコントロールしようとし、何をコントロールしなかったのか。そういった観点から各フェーズを眺めていくと気付きが多い。象徴的なのは、図らずも英雄視されるようになった宇宙飛行士をどのようにブランディングするのかという観点である。宇宙に飛び立つ戦士としての位置づけだけではなく、一人の夫として、父親としてどのような人物像を持つのか、ここを徹底的にコントロールしている様子が本書からは伺える。

この目的を果たすために、宇宙飛行士のプライベートに関する情報はライフ誌と専属契約を交わすという手段が選ばれた。これは殺到するメディアから宇宙飛行士を守るということにおいても、宇宙飛行士のヒーロー像を制御するという意味においても一定の効果を上げたのである。

ごく平均的な中流の家庭人であるというイメージを築いていった。

着々と力をつけつつあったNASAは今でいうコンテンツホルダーのよう存在であったのだろう。 NASAが議会の承認を得るためにテレビ局が力を貸し続ければ、その見返りにNASAも無料で大型のコンテンツを提供するという理想的な関係が育まれていく。いつの時代も優れたコンテンツは世の中を動かし、金を生むのだ。

一方で商業的なマーケティングについては、アンコントローラブルな方針を掲げていたのが印象的だ。 NASAは、メーカーが月ミッションで果たしている役割をPRすることを許しただけでなく、NASAの写真を企業の宣伝広告で自由に使うことまで認めていたという。このアプルーバルの寛容さなどは、時代のなせる技といったところか。

直接関わっていなかった企業も広告利用をしていた様子。

このようなNASAの体制に最大の追い風を与えたのが、TVにおける放送技術の進化であった。どれほどイノベーションな出来事であっても、決定的瞬間を映像で表現することには難しさがつきまとう。事を成し遂げるためのビジョン作成やイメージ共有の過程においても、リアリティ溢れる映像が作成され、何度となく多くのヒトの目に触れることになるからだ。それはすなわち、既視感との戦いなのである。

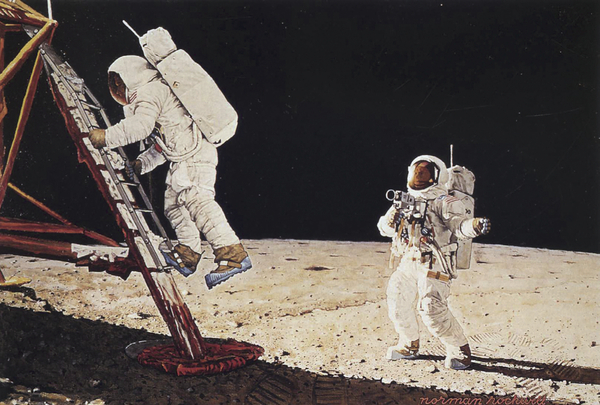

「最後の不可能:月面に足跡を残す人類」(ノーマン・ロックウェル美術館コレクション)

この問題をなんなく解決したのが、プロセスの共有、そして生中継によるイベント感の演出というコンテキストであった。世界中の人が、地球史上最も偉大な出来事を、編集が入らない生の映像で、リアルタイムで見たのである。動画を活用したグローバルで革命的なコミュニケーション。それはまるで、誰もが実際に体験したことのように記憶に残すことを可能にした。

一口にマーケティングと言ってもこれだけ国家規模のプロジェクトとなると、対象となる範囲は非常に広い。だがよく言われる話だが、戦略には階層というものがある。上位の概念から、宇宙観・世界観といった全体ビジョン、アメリカ国家としてのポリシー、NASAとしての全体戦略、アポロ計画としてのキャンペーン戦術、そしてそれらを支える技術。つまりそれぞれの階層におけるPDCAや最適化が上手く機能しただけではなく、縦軸にも階層間がしっかり噛み合うことによって、初期のアポロ計画は上手くいったのである。

一方で、アポロ11号以降のトーンダウン、この部分も本書では非常に丁寧に描かれる。戦っていた相手は、それまでのソ連の宇宙開発ではなく、大衆の無関心であった。これは直接的にはアポロ12号の生中継失敗という要因があげられるが、月が未知の領域から既知の領域になったことによる宇宙観の変化が、階層間のピラミッドを崩してしまったことも大きな要因になったのではないだろうか。にもかからず、各々の階層内での最適化のみを進めてしまったことにより、歴史に残る冒険と探索は地質学の議論に取って代わられてしまった。

たしかにアポロ計画は、次の惑星への到達という成果を生み出すことは出来なかった。しかしアメリカの宇宙計画が最高潮に達し、それに伴って教育や科学やテクノロジーへの投資が増えた時期に、先見の明があるデジタル世代が成人を迎えたことは注目に値するだろう。宇宙の先には、全く想像もしていなかった新しいフロンティアが開かれたのである。

デジタル世界という新しいフロンティアは、技術的な側面から宇宙科学に大きく貢献しているものと推察する。だがマーケティングとしての側面からはどうだろうか。情報が飛躍的に増大し、フィルターバブルと称される市場環境の分断は、かつてのアポロ計画のような大きな物語を生み出し難くしてはいないだろうか。アポロ計画を生み出した時代と、デジタル世界を生み出した現在が、まるで「父と子の相克」のような関係にあるとしたら何とも皮肉なものである。

本書を読めば、分断された各階層におけるPDCAの最適化のみならず、統合的な視点で階層間を一気通貫しなければ、大きな事業は成し遂げられないということがよく分かる。マーケティングとは、決して一つのアプリケーションのような存在であってはいけないのだ。

そして何よりも日々の業務が細分化し、目先の獲得効率に追われる人々にとって、マーケティングの持つスケール感を思い起こさせてくれるということ。それがマーケティングの更なるイノベーションを生み出し、いつの日かきっと我々を火星に連れて行ってくれることだろう。

<画像提供:日経BP社>