科学にとって意識ほど難物なものはあるまい。赤いリンゴを見たときの、あの「赤い感じ」はどのようにして生じるのか。身体を所有し、自由意志によって行動をコントロールする、この「私」とは何なのか。意識のそうした主観的な性質は、客観的な記述を旨とする科学的説明を寄せつけないように思われる。

そのように、意識の科学の道のりはきわめて険しい。だが、この30年ほど、その科学はこれまでにない前進を遂げてきたし、ときにはハッとするような理論も提案してきた。神経科学者のアニル・セスもまた、そうした前進に寄与するとともに、非常にユニークな意識の理論を展開している。

先に手の内を明かしてしまおう。セスは意識を「制御された幻覚(controlled hallucination)」だと考えている。「赤い感じ」や「私」など、いまここに立ち現れているこれが「幻覚」だというのだから、そのアイデアはセンセーショナルだと言えるだろう。では、セスはどうしてそのように考えるのだろうか。

セスがまずとりあげるのは、外界の知覚である。セス曰く、わたしたちは外界の事物に直接アクセスすることができない。なぜなら、わたしたちの脳は頭蓋骨に閉じ込められており、情報として受け取るのは電気的信号のみであるが、その信号も外界の事物と間接的にしか関係していないからである。そのような意味で、外の世界がどうなっているかというわたしたちの知覚は、あくまでも推測的なものにとどまっている。

そしてセスによれば、わたしたちの脳はもっと積極的な意味でも推測を行っている。そこでセスが依拠するのが、近年大きな支持を得ている「予測する脳」という見方である。わたしたちの脳は、外からやってくる感覚信号をただ受動的に処理しているのではない。そうではなく、それと同時に、つねに予測的な信号を発し、世界がどうなっているか(感覚信号の原因は何か)についての推測を形成している。脳は文字どおり「最良の推測」をなしており、その働きこそが知覚経験において重要なのである。

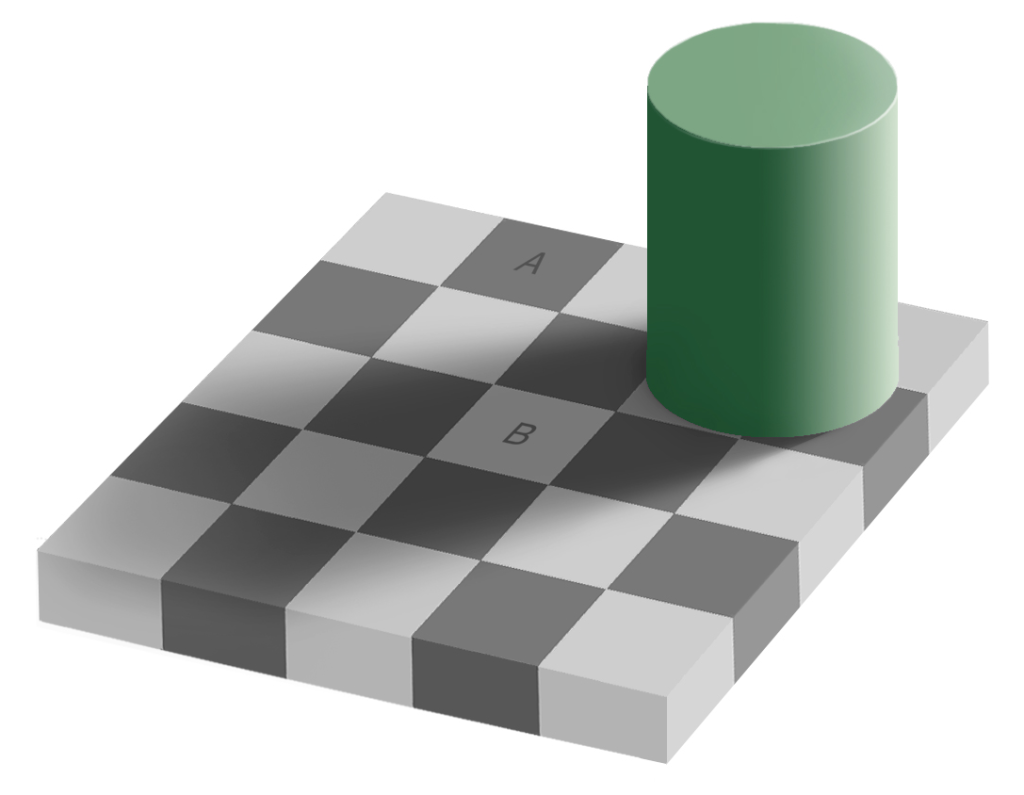

ここで、有名なエーデルソンのチェッカーシャドーを見てみよう(図参照)。AとBの区画は同じ明るさであるにもかかわらず、わたしたちにはそのように見えない。わたしたちがそれらを見るとき、影についての知識が影響して、BがAより明るく見えてしまう。それは、「影になっている場所はより暗く見える」という知識に適うように、Bの知覚内容(とくに色合い)が推定されるからである。しかしそうだとすれば、知覚経験の内容はおもに脳の推測によって決定されていることになるだろう。

セスはまさにそうなのだと主張する。「私たちが経験することは、感覚信号の原因に対する脳の予測、つまり『最良の推測』から構築される」。わたしたちの知覚は、「トップダウンの、内から外へと向かう、神経が作り出したファンタジー」であり、その意味で「幻覚」であるとさえ言える。ただ同時に、外からやってくる感覚信号を受け取ることで、脳の予測はその誤りがたえず修正される。それゆえ、脳が作り出すファンタジーは、現実世界からの制約も受けている。セスが意識的な知覚経験を「制御された幻覚」と呼ぶのは、このような意味においてである。

ならば、意識のもうひとつの重要な性質、すなわち「自己」については、どうだろうか。

自己という性質を構成している重要な要素として、セスは次の5つを挙げる。(1) 身体の所有、(2) 一人称的視点、(3) 意志作用、(4) 物語的自己、(5) 社会的自己である。そしてこれらの要素は、それを含む経験が一体となることで、統一された自己であるという経験、すなわち「私が私である」という感覚を生み出していると考えられる。だが、そのようにして形成される自己の経験も、セスにしたがえば、「もう一つの知覚」であり、「制御された幻覚」にほかならない。

身体の所有という経験をとりあげてみよう。わたしたちは、自分が特定の身体を所有しているという感覚、あるいは、自分が特定の身体と同一であるという感覚を抱いている。だが、神経科学や精神医学ではよく知られているように、たとえば幻肢や身体パラフレニアといった形で、そのような感覚は瓦解してしまうことがある。

それだけではない。セスによれば、そのようなめずらしい障害のケースでなくとも、一定の条件が満たされていれば、身体所有の感覚はたやすく崩れてしまう。そしてその条件というのは、脳の推測が乱されることである。

これまた有名なラバーハンド実験を見てみよう。この実験のポイントは、その巧妙な仕掛けと、視覚情報および触覚情報の同期により、感覚信号の原因に関する脳の推測を混乱させることにある(動画参照)。脳はそうした状態に置かれると、身体所有の感覚をただちに変化させて、まるでラバーハンドが自分の手であるかのように感じてしまう。とすれば、身体所有の感覚もまた、脳の推測によって生成される「幻覚」だと考えられるだろう。ただしその幻覚は、現実からの制約も受けているので、通常時にはうまく機能している、というわけだ。

セスはそのようにして、自己という経験もまた「制御された幻覚」だと論じていく。外界の知覚にせよ、「私である」という経験にせよ、意識の性質はいずれも「制御された幻覚」というアイデアによって説明できるというのが、セスの最終的な結論である。

以上が本書の基本的な論点であるが、本書にはそれ以外にも目を惹くトピックが満載である。デイヴィッド・チャーマーズの言う「イージープロブレム」でも「ハードプロブレム」でもない、「リアルプロブレム」という問題設定(第1章)。ジュリオ・トノーニが打ち出した「意識の統合情報理論」についての検討(第3章)。「最良の推測」という見方を補強するための、ベイズ推定に関する説明(第5章)。そして、新たな意味を有した「動物機械」というアイデア(第9章、第12章)や、人工物が意識を持ちうるかについての議論(第13章)。これほどのトピックがよくひとつの本のなかでうまくまとめられたものだと、その手際のよさに心底驚かされてしまう。

本書は、何かまったく新しい実験結果などを紹介するものではない。そうではなく、問題をきちんと整理し、そのうえで新たな見方を提供しているところが、本書の際立った特徴である。その整理の仕方はじつに見事で、かつて心の哲学を学んでいたわたしのような人間にとっても、本書の議論は大いに勉強になる。

なお、本書はけっしてやさしくないテーマを扱っていながらも、原書のamazon.comのページには現時点で550ほどの評価が寄せられていて、その平均スコアも4.4に至っている。わたしがここであらためておすすめをしなくても、本書が「買い」であることは、その数字からも明らかであろう。

今回の本と同じく、「予測する脳」というアイデアを用いて、「自己とは何か」に挑んでいる。驚くべき症例もたくさん紹介されていて、非常にスリリング。レビューはこちら。

「意識の統合情報理論」をわかりやすく解説した本。こちらも非常にスリリング。

意識の「イージープロブレム」と「ハードプロブレム」を峻別するなどして注目を浴びたチャーマーズによる哲学書。刺激的だが難解である。