世界中の兄弟たちよ

俺たちは ここで あなたたちを待っているんだ

この叫びを 無視するというのか?

無関心な自分に 胸を張れるのか?

元サッカー選手のバセットが歌う「革命歌」は、まるでサッカーの応援歌のような陽気なテンポでありながらも、その歌詞には社会への批判と皮肉が詰まっている。

8月1日(土)より渋谷アップリンク他で公開となる映画『それでも僕は帰る 〜シリア 若者たちが求め続けたふるさと〜』は、内戦・紛争状態が4年以上続く中東・シリアの「革命の首都」、ホムスに生きる2人の若者を追ったドキュメンタリーだ。

1人は「アジアで2番目」と言われた、元サッカー選手・ゴールキーパーのバセット、当時19歳。もう1人は有名な市民カメラマンのオサマ、当時24歳。

当初、平和的な民主化運動をしていた彼らだが、止むことのない政府軍の攻撃、喪われゆく命の多さに、ついに武器を手にし始める。武力の応酬のなかで、自らも幾度となく傷つきながら、それでも故郷の奪還を目指し、闘いに戻り続ける。

繰り返しになるが、この作品は「ドキュメンタリー」だ。今の時代に、実際に生きる若者たちの、リアルな「日常」の映像だ。

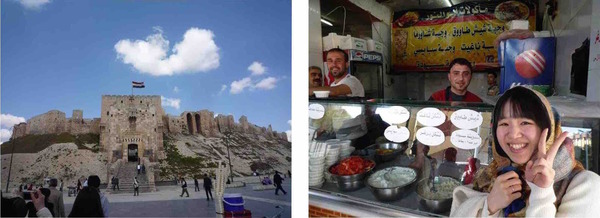

私は、シリアが内戦状態となる直前の2011年3月に、第二の都市アレッポに1ヶ月間滞在していた。当時のアレッポは、歴史の詰まった街並みと、日本よりもずっと距離が近い青空、道を歩いているだけで「コーヒーを飲んでいかないか」と声を掛けてくる、人懐っこくて温かい人たちで溢れていた。

日本の“ひと昔前”を彷彿とさせるような人情溢れる街に魅了され、再訪を胸に誓って帰国したが、まもなく状況が悪化。老若男女が集まり憩っていた宗教寺院も、現地の友人が案内してくれた大学の校舎も、陽気なおじさん、お兄さんたちとの交流が一番あった旧市街の市場も、爆撃や戦闘により、粉々になった。少し前まで、一緒にごはんを食べ、笑い合っていた友人たちのSNSのページは、怒りや悲しみ、恐怖、そして悲惨な写真で埋めつくされるようになった。

今回の映画を、配給候補作品として初めて観たときの、胸を締め付けられた苦しみは、言葉で表現しがたい。登場するバセットやオサマたちは、私がシリアで出会った友人たちとほぼ同じ世代だ。彼らも同じように砲火に巻き込まれているのかもしれない……いやそれ以上に、優しさに満ちていた彼らも、ひょっとしたら武器を手にし、人を殺めているかもしれない……。考えたくはない想像が頭の中をぐるぐる駆け巡った。

だが同時に、この映画を必ずや日本に届けなければと思った。1つには、この作品が命懸けで撮られていることがよく分かるからだ。戦闘に挑むバセットたちのすぐ側から撮影されており、カメラマンがいつ撃たれてもおかしくはない緊迫感がひしと伝わってくる。彼らが命懸けで発信しようとしたこの映像を、一度目にしたからには、自分ができることを何かしなければと駆り立てられる。

そしてもう1つには、この映画には、シリアに限らない「戦争のリアル」を映し出していると感じるからだ。

戦争は人を変える。

そのことは、映画のなかでのバセットの変化に注目すれば、よく分かる。彼らが特別残忍なわけでも、人情がないわけでもない。いや、むしろ、彼らのふるさとへの愛情や、仲間への思いやりの深さを映画で目の当たりにすると、何が“正義”か分からなくなるくらいだ。

武器を手にしたら最後、終わらせたいと思っても止めることができない暴力の嵐に飲まれること。その傍らで、何の罪もない人々も巻き込まれ、平穏な日常はあっという間に崩れ去ること。さっきまで笑っていた人が、次の瞬間には命を奪われる脆さ、儚さ……。

そうした、シリアに限らない、戦争・紛争の普遍的要素が、この映画の映像にはたっぷりと詰まっている。それはきっと、今、1つの分かれ道に立っている日本にとっても、示唆深いのではないかと思う。

この映画を観終えたら、ぜひ、冒頭のバセットの歌詞を再度読んでいただきたい。私自身、彼のこの言葉に、どう応えるべきか未だに悩み続けている。あなたは、彼の私たちに向けたこのメッセージに、どう応えるだろうか。

なお、本作は、良くも悪くも「解説」がない。この映画をキッカケに、シリアについて、もっと知りたいと思ったら、ぜひシリアやイスラームに関する各種書籍にも、手を伸ばしてもらえればと願う。

・『イスラム国 テロリストが国家をつくる時』

・『TRANSIT(トランジット)特別編集号 美しきイスラームという場所2015』

・『DAYS JAPAN 2015年 03 月号』

・『アラビア・ノート』

・『アラブの春の正体』