知的興奮を覚える、とても面白い本だ。冒頭から(第1章)「科学者はなぜ魚という群の実在性を否定するのか?」という挑戦状が叩きつけられる。著者は、この本を書くことによって、この一見奇妙に見える問いに答えようと努める。何のために?

始まりは、カール・リンネである。若き天才的な植物学者として人生のスタートをきったリンネは、二名法(人間は、「ホモ・サピエンス」として表わされる。「ホモ」が属名で、「サピエンス」が種名)を編み出し、リンネ階層分類と呼ばれる分類体系を定めた。1735年、28歳のリンネは「自然の体系」の初版を刊行した。わずか14ページのこの聖書から、分類学は産声を上げたのだ。この時代の分類学は、自然の秩序を五感で捉え、視覚化する作業に他ならなかった。

次の主役はダーウィンである。リンネから約100年後、ダーウィンはフジツボの研究に取り組む。悪戦苦闘すること8年、馬車に乗っていたダーウィンにひらめきが訪れる。リンネの秩序は、進化の木の単なる影に過ぎない。こうして、分類学は、全生物の系統(進化上のつながり)を学ぶ科学になったのだ。

ダーウィンの後、進化分類学者、数量分類学者(直観的な観察よりコンピューターを用いて、形質データを定量化して計算し、樹形図を作成)、そして、分子分類学者が次々と登場する。統合主義者や細分主義者もいる。分子分類学者カール・ウーズは、RNAの分析によって、リンネの界(動物界や植物界などの最上の階層)の上に、「細菌」、「古細菌」、「真核生物」という3つのドメインを発見してしまったのである。

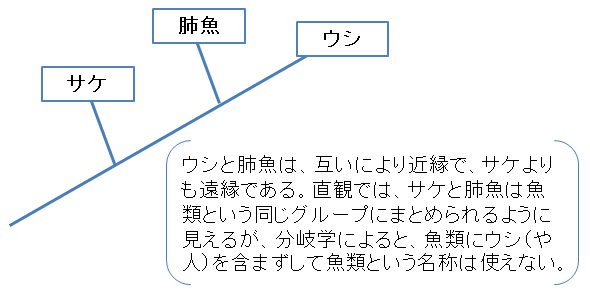

分類学の(現時点における)最終的な革命は、ヴィリ・ヘニックというドイツ人の昆虫学者によって、果された。ヘニックは、「共有された進化的派生形質」のみを手掛かりにして、近縁生物群を構築しようとした。ここに、分岐学者が誕生したのである。つまり、「子孫全てを含む分類群だけに名前をつければいい」のだ。樹形図は、生命史のみを反映する。こうして、下図のように魚類が消えたのだ。ダーウィン進化論の必然的な帰結は、ヘニックによって完成された。

しかし、以上の分類学の歴史を辿るだけであったなら、本書はここまで面白くならなかったに違いない。著者は、人間がサケや肺魚をまとめて1つのグループとして認識・把握する直観の正体をも、同時に追跡していく。それは、「環世界センス」と呼ばれる。つまり、ヒトが自然や生物を、これまでどのように認識し理解してきたかということを、突き詰めて考えれば、ヒトは人間独自の知覚によって、周囲の世界を把える能力を、生来、備えているという結論に落ち着くのではないだろうか(一種の「プラトンの問題」である)。その能力が、「環世界センス」なのだ。そうであれば、分類学の歴史は、人間の環世界センスとの戦いの歴史だったのだ。直観と科学が衝突するのは、当たり前である。しかし、人間は、環世界センスから逃れることはできない。それは、脳の容量の問題でもあるからだ(民族分類が数え上げる動物の属は600以下)。そうであれば、直観と科学は共存できるはずである。二者択一の問題ではないのだ。

著者の結論は、シンプルで深いメッセージ性を有している。「生物界は死の淵に立たされている。人間のせいで種が絶滅していく速さは100倍から1,000倍になった。しかし、まだ手遅れではない。私たちの環世界センスをよみがえらせ、それを自由に発現させることによって、私たちは、生きものの世界に近づく一歩を踏み出すことができる」。

自然を名づけることは、自然に近づくことなのだ。そして、世界の生きものの多様性を救うことは、学者だけの仕事ではないのだ。

出口 治明

ライフネット生命保険 CEO兼代表取締役会長。詳しくはこちら。

*なお、出口会長の書評には古典や小説なども含まれる場合があります。稀代の読書家がお読みになってる本を知るだけでも価値があると判断しました。